発話時の舌圧に関して②

どーもー、おくららです。

今回も舌圧についてです。やっぱり舌口蓋接触は面白い。

発話の際と嚥下の際の舌圧を測定している論文があったので紹介します。

はじめに

先日に発話時の舌口蓋接触の舌圧についての論文を紹介しました。

巷では嚥下時の舌圧についての話が多いと思いますが、私は専門分野が構音なので発話の際の舌圧論文の紹介です。

英語論文まで探し切れていないので日本語の論文の紹介になります。

論文内で嚥下時も測定しているようなので両方とも紹介していきます。

また、関連するEPGの記事や舌圧の記事も書いているのでよかったら見てあげてください。

舌-口蓋接触圧分布計測に基づく舌運動の解析

概要

2003年の『舌-口蓋接触圧分布計測に基づく舌運動の解析』という論文です。

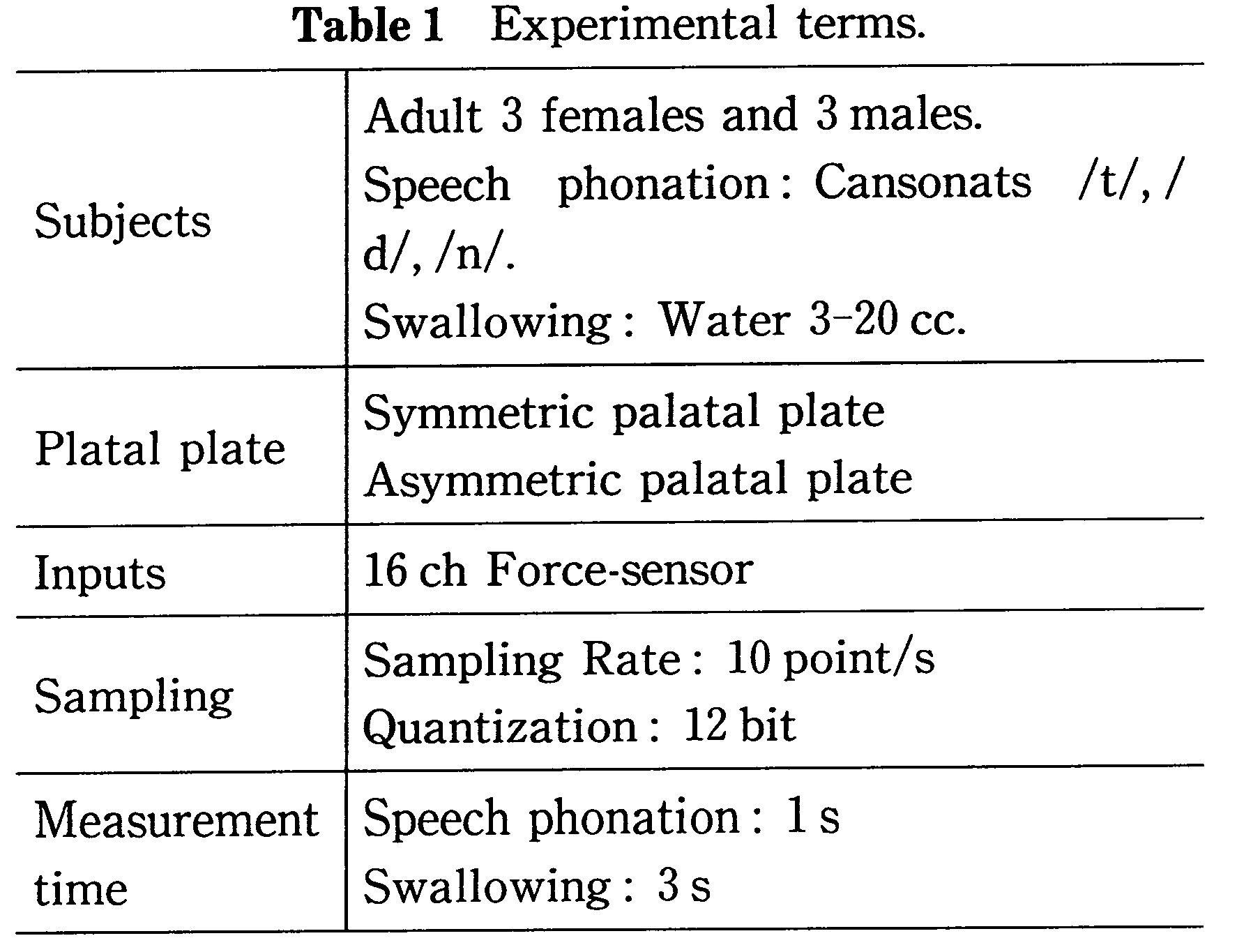

この論文では、6名に対して人工口蓋床を作成し圧センサーを装着しています。

細かい装着方法はわかりませんが着脱がスムーズに可能と書かれていました。

この論文では、左右対称の人工口蓋床と左右非対称の人工口蓋床を作成しております。

PAPを想定しているのだと思いますが、より実践的ですね。

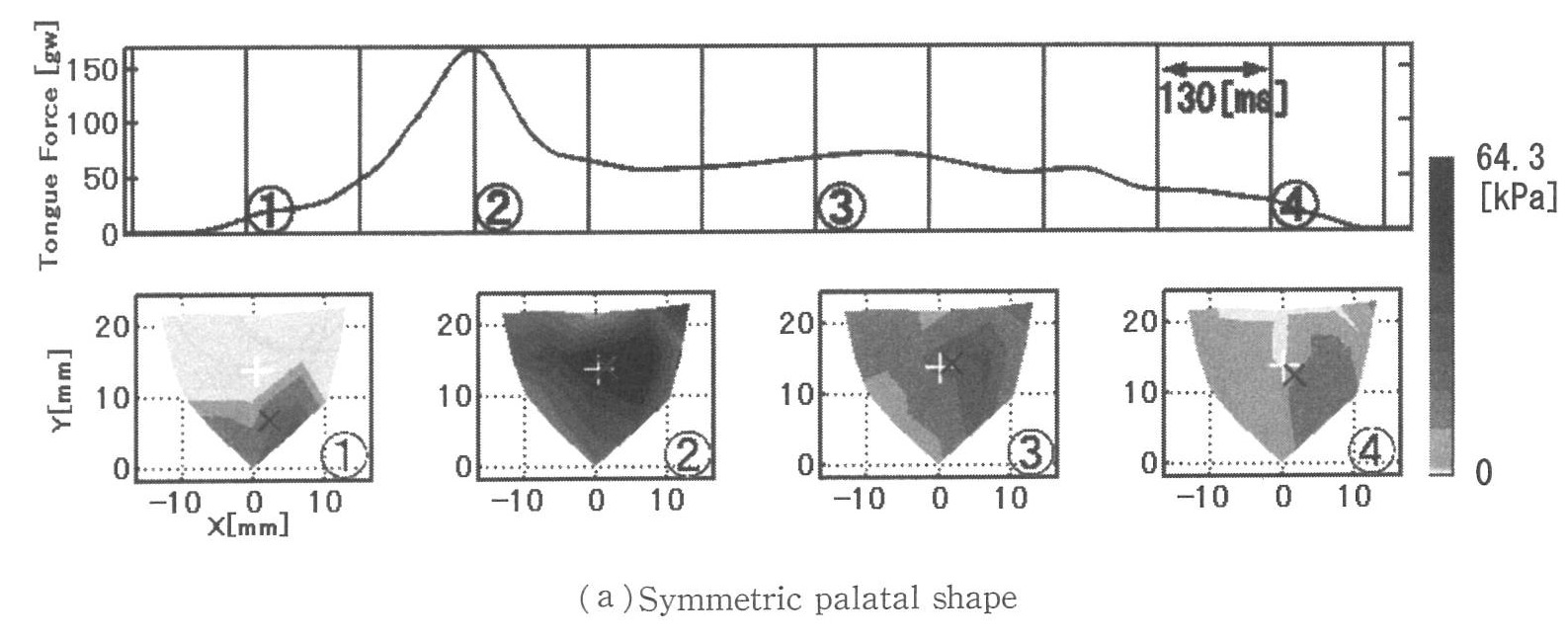

発話実験では、同じ単音の連続発声がないような条件で行う。これは、同じ単音を繰り返し発声することにより、舌が発生の準備をしてしまうことを防ぐためである。また、嚥下実験では、あらかじめ被験者が検査食を口に含み、嚥下物の量、温度を認知させた状態から、測定者の合図で嚥下動作を行い計測する。

辻竜 之介, 松村 雅史, 野原 幹司, 舘村 卓, 和田 健. 舌-口蓋接触圧分布計測に基づく舌運動の解析. 生体医工学. 41巻4号. 2003

結果

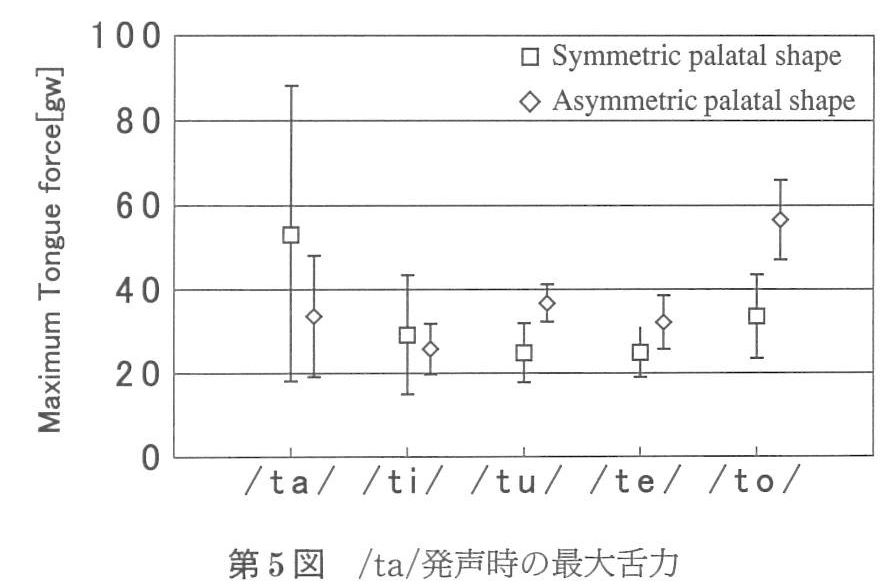

結果ですが、構音と嚥下にわけて引用していきます。

辻竜 之介, 松村 雅史, 野原 幹司, 舘村 卓, 和田 健. 舌-口蓋接触圧分布計測に基づく舌運動の解析. 生体医工学. 41巻4号. 2003

□が対称性の人工口蓋床で◇が非対称性の人工口蓋床での結果みたいです。

結構「た」ではばらつきありますね。「ち」でもばらつきあって最少と最大で2倍近く差が生じているように見えます。

他の音との比較に関しては書かれていなかったので不明です(むしろここが知りたかったし)。

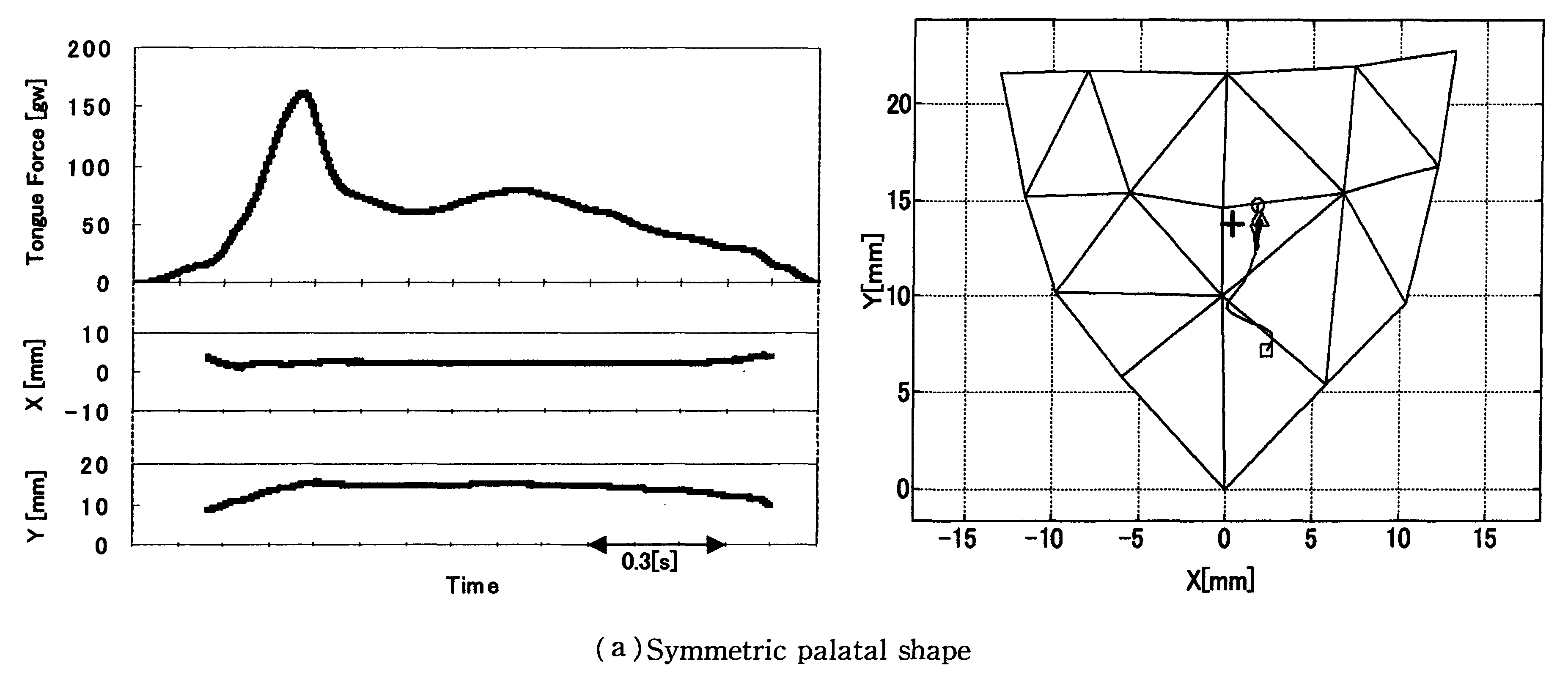

嚥下が開始されると舌圧の作用点は、口蓋形状の中心位置を目標にほぼ正中に沿って移動し、口蓋形状の中心付近に一定時間停留する。その後、正中線に沿って後方に移動していき嚥下動作が終了する。

辻竜 之介, 松村 雅史, 野原 幹司, 舘村 卓, 和田 健. 舌-口蓋接触圧分布計測に基づく舌運動の解析. 生体医工学. 41巻4号. 2003

嚥下に関しては舌圧の数値よりも移動することに関して注目していきます。

一般的に言われている舌の運動とマッチしていますね。

ちなみに、舌圧の作用点に関しては、圧分布の重み付きの平均によって求めていると書かれているので接触があるかないかではないです。

また、すべてのセンサーに均一に圧力が加わている場合には口蓋形状の中心となるようです。

おくららの感想

構音に関していえば音によっては差が生じやすい特性があるのかもしれないですね。

今回だけの結果では後続母音が広母音とか狭母音という差や破裂音なのか破擦音という差では片づけられなさそうです。

今後も舌圧の計測を行うことでここら辺が明らかになればいいなぁと思っています。

嚥下に関していえば、後方に圧が移動しているのは面白いですね。

一般的に後方にどんどん舌口蓋接触が増加していくような説明をされることが多いと思うのでそれと一致しています。

嚥下に関しては中央部と側面部の差に関して考察する必要が少ないと思うので、舌全体がどのように接触をしているのか考えると全体パターンで接触させることは有効そうですね。

ただし、あくまでも随意嚥下での計測なので食事場面などではことなる様式となっている可能性はありますね(もっと圧が小さい、もしくは圧分布が異なる)。

ここらへんを他の論文で確認する必要はありそうです。

まとめ

今回は、発話と嚥下時の舌圧に関しての論文を紹介させていただきました。

正直な感想としては、今だったらもう少しセンサーの数の増減も可能だろうし、細かく見れるのではないかというところです。言い方を変えれば18年前にこの研究してるのすごいなと思います。

嚥下に関しては詳しくないのですが、構音に関して言えば、個人差が大きいことはこの論文でも言えそうですし、有声子音と無声子音で舌口蓋接触が変わることが言われている(参考下記)ので圧が変わっていてもおかしくないと思います。

かなり細かい領域での変化になるので臨床的には舌圧強化が必要なのかも検討できれば面白いなと思いました。

まだまだ構音障害の臨床ではわかっていないことも多いと思うのでそこを究明していきたいと思います。

余談

人工口蓋床を用いている論文でいつもきになるのは装着の違和感です。

人工口蓋床装着したことある人はわかると思うんですけど、最初はめちゃくちゃ違和感あります。

最初はこれで話せるのか?と思うぐらいの違和感を感じたんですけど。何回か収録しているうちに慣れてきます。

そのために人工口蓋床の論文では装着した後に違和感なくなってから収録していると書かれていることもあります。

この論文でもその記載があります。

力センサ一体型人工口蓋プレートを装着し4時間程度経過した時点においても、この傾向が認められた。

辻竜 之介, 松村 雅史, 野原 幹司, 舘村 卓, 和田 健. 舌-口蓋接触圧分布計測に基づく舌運動の解析. 生体医工学. 41巻4号. 2003

これって結構大変なことなので素晴らしい研究している証拠だなと思います。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

引用:辻竜 之介, 松村 雅史, 野原 幹司, 舘村 卓, 和田 健. 舌-口蓋接触圧分布計測に基づく舌運動の解析. 生体医工学. 41巻4号. 2003

コメント

e1hhaa