嚥下時の舌口蓋接触について考える

どうも、おくららです。

今回は嚥下時の舌口蓋接触についてです。静的パラトグラフィを用いたものになりますが、参考になると思います。

はじめに

以前にTwitterで歯科医の先生とパラトグラフィの話になりました。

現在でも使用なされているとのことでしたが、知らない人も多いのではないでしょうか。

僕も大学院でエレクトロパラトグラフィを用いて研究を行いましたので親近感ありますが、正直言ってパラトグラフィは言語聴覚士の中で常識ではないと思います。

今回構音と嚥下の両方を研究した論文があるので紹介させていただきます。

結論から言うと『嚥下障害患者のパラトグラフィは構音時にも似たような特徴がある』です。

なので今回は『嚥下障害患者の構音の舌口蓋接触のパターンを知りたい人』におすすめです。

パラトグラフィについて

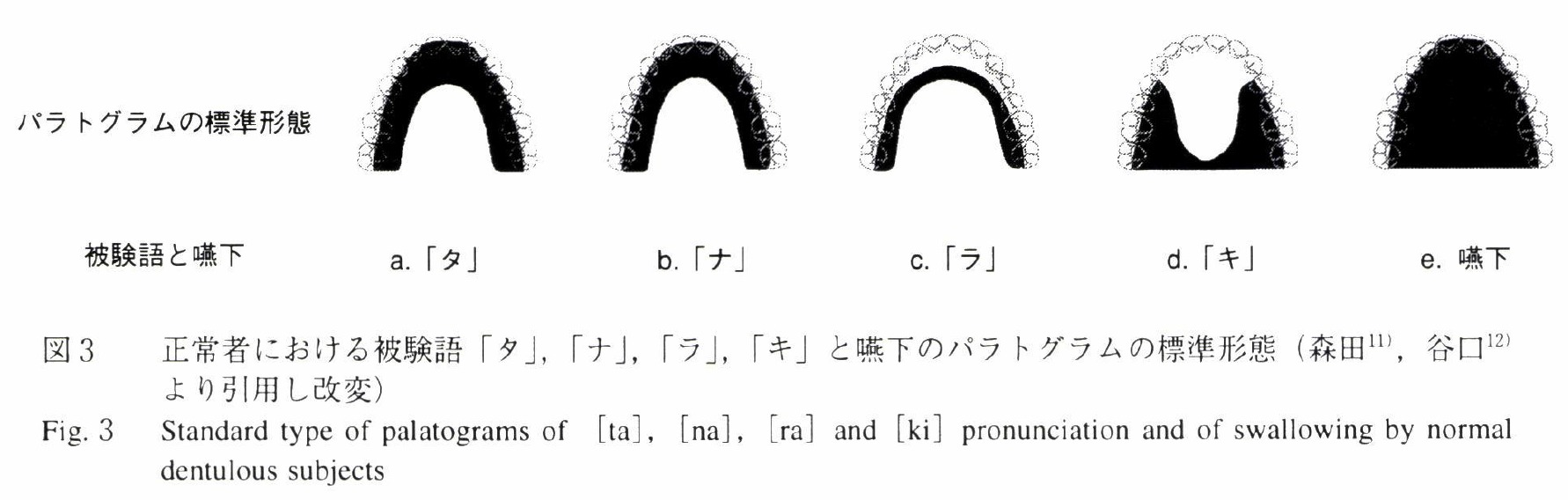

パラトグラフィには静的パラトグラフィと動的パラトグラフィがあります。

静的パラトグラフィは、全部床義歯(総入れ歯)の口蓋部分にワセリンを塗りアルジネート粉末を散布し舌と口蓋が接触した箇所を判定させる方法です。

簡単に言うと上顎に粉振って舌が接触してないところに粉が残るよという方法です。

動的パラトグラフィは、エレクトロパラトグラフィとも呼ばれています。これは口蓋部分に粉ではなく、電極を配置し継時的な舌口蓋接触を計測する方法です。

簡単に言うとセンサーついてる入れ歯で話すと舌口蓋接触がわかるよという方法です。

構音と嚥下時の静的パラトグラフィ

今回紹介する論文は静的パラトグラフィを用いています。

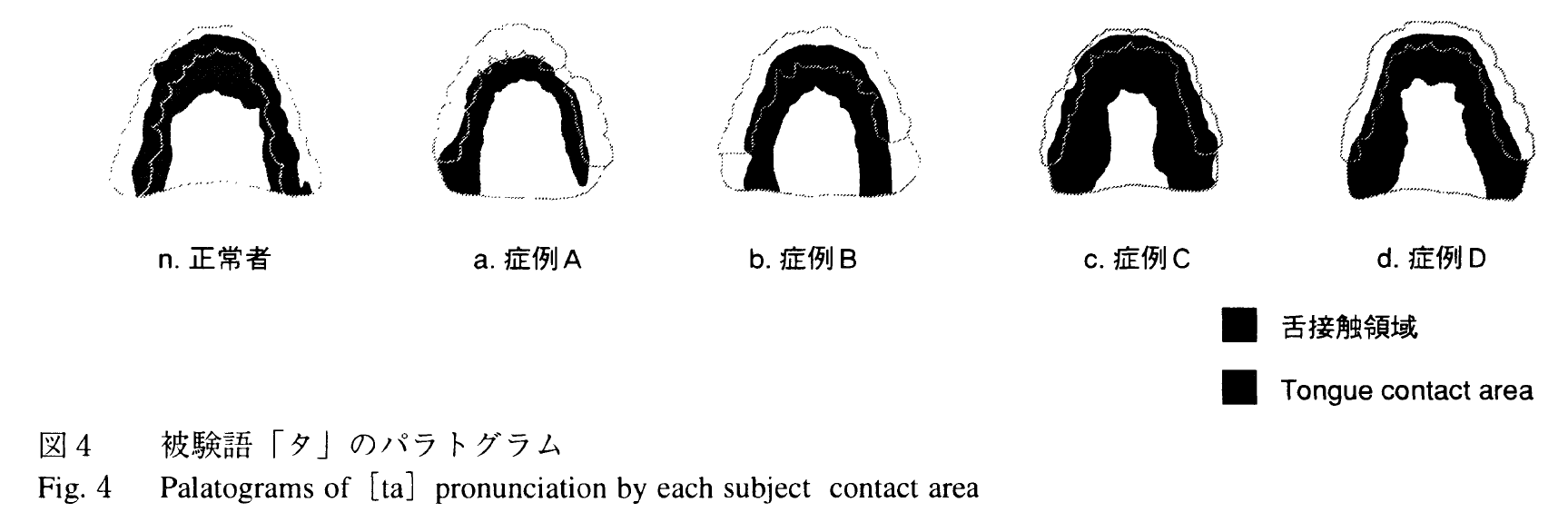

被験語「タ」は正常なパラトグラムを示した。

木内 延年, 河野 正司, 池田 圭介, 道見 登, 植田 耕一郎.摂食嚥下障害者の舌運動評価を目的としたパラトグラム法の導入.日本顎口腔機能学会雑誌.8巻1号.2001

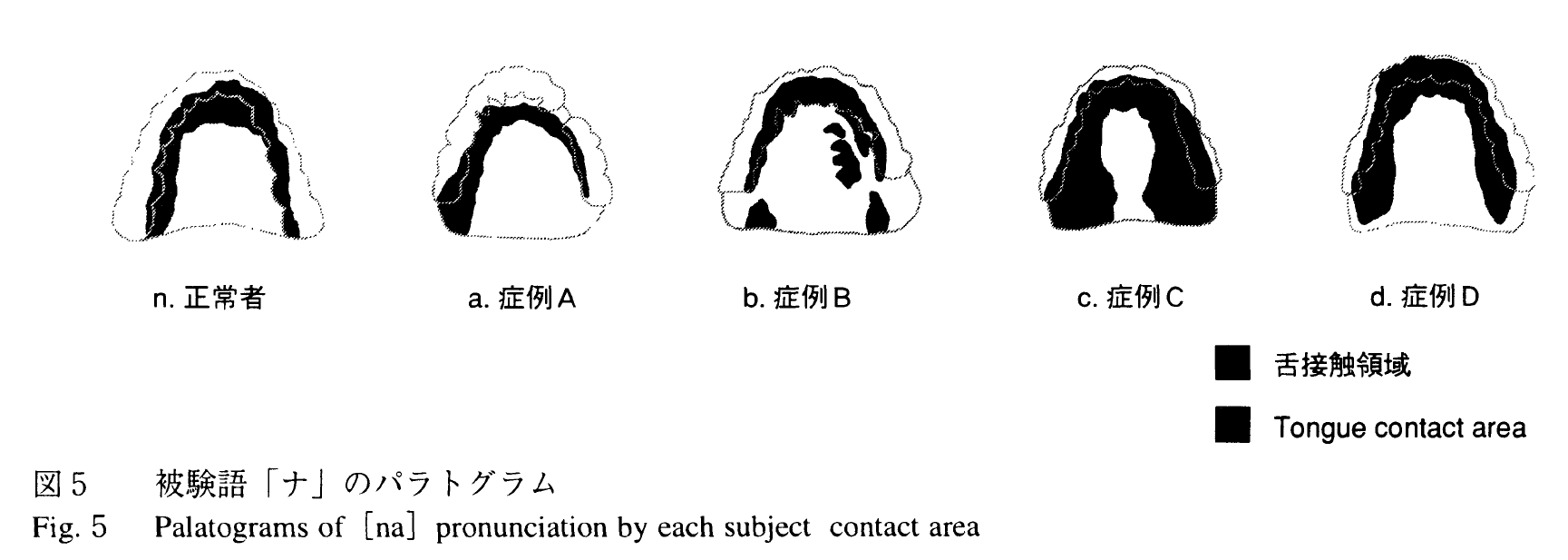

被験語「ナ」は(略)正常者と比較しても特記すべき異常なパラトグラムは見られなかった。

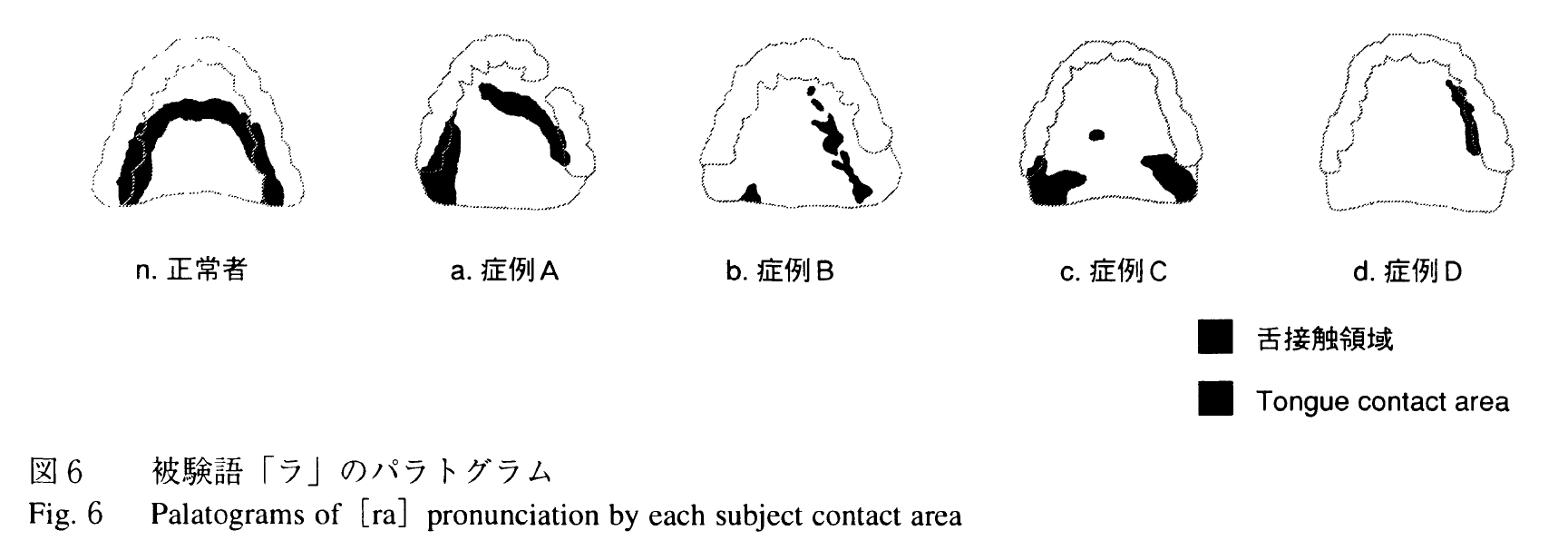

被験語「ラ」は(略)症例BおよびDは舌が口蓋の片側しか接触が認められず、症例Cは舌尖部の接触範囲が少なかった。

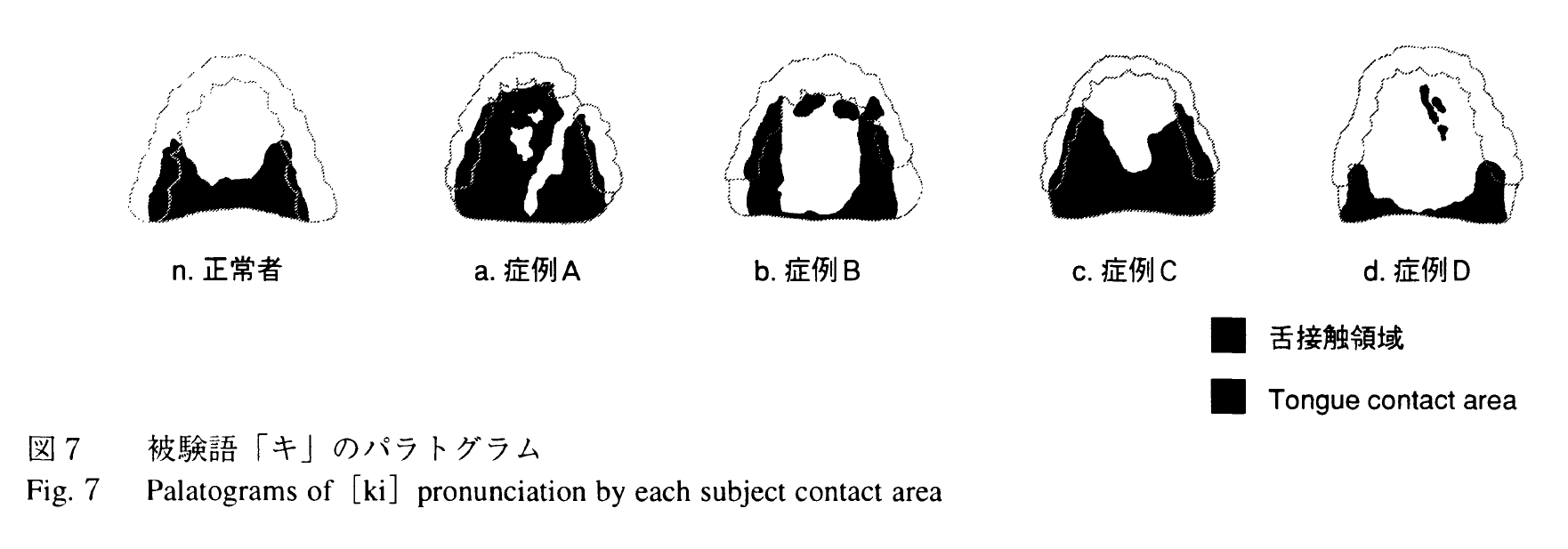

被験語「キ」は(略)症例A、B、Dでは口蓋正中部の舌接触の境界線がAh-lineから前方3mm以下であった。

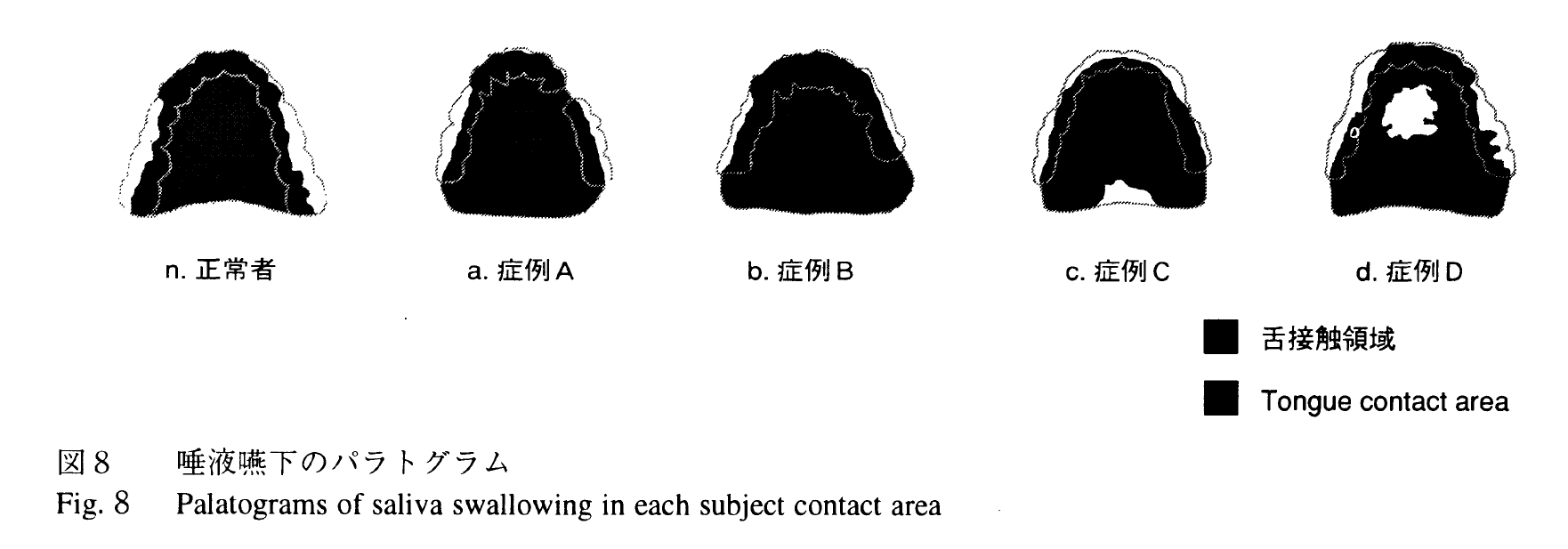

嚥下のパラトグラムは(略)症例Cは舌と口蓋後方部との接触が一部欠落し、症例Dは舌と口蓋正中部との接触が一部欠落していた。

まずは、この論文ですがすごく丁寧に提示してくださっている論文ですね、感謝いたします。

症例A、B、C、Dは摂食嚥下障害患者であり、嚥下障害の程度もそれぞれ異なります。

Aだけ食塊形成に問題がなく、B、C、Dはあるようです。

このようにパラトグラフィを確認すると舌口蓋接触が明確になり舌運動の介入のヒントになりますね。

この論文のでは、「ラ」の際の舌尖の接触がB、C、Dでは認めないことから舌尖の接触が食塊形成に影響している可能性を考察しています。

舌尖の運動機能が食塊形成に影響することには同意ですが、「ラ」のみで判断することは難しいのも事実だと思うので注意が必要ですね。

論文の中でも症例B、C、Dの「ラ」の構音は聞き取り可能であったことが書かれており、パラトグラムを用いないと判断が難しいことも述べています。

そうなんです、/r/の音は結構複雑なんです。

語頭の場合には別ですが、語中であれば、r音化し、舌口蓋接触がなくとも「ラ」の音に聞こえます。

「ラ」は接触が絶対条件ではなく、奥舌より前方で口蓋と舌の間に空間が生まれることが重要だと考えられます。

「ラ」の際の舌尖の動きはパラトグラフィがないとわからないことも賛成ですが、被験語の選択にも注意が必要だと思います。

嚥下でいうと外来の嚥下障害患者ということもあり、生活可能なレベルなのでしょう、多くの範囲で接触が認められるので判断しにくいですね。

ここらへんが静的パラトグラフィでは限界で、結果はわかるけど過程はわからないというところですね。

エレクトロパラトグラフィであれば、過程も結果も知ることが出来ます。しかし、装置や人工口蓋床が高価であり、準備が必要になる欠点もあるので、両方をうまく使いこなせると良いですよね。

まとめ

今回、構音と嚥下時の舌口蓋接触を静的パラトグラフィを用いた論文を紹介しました。

論文では、構音と嚥下障害の関係性などについて丁寧に考察していますが、個人的には、構音の際の舌口蓋接触の差に興味があります。

例えば症例C、Dでは「タ」と「ナ」の際に、舌縁の接触も増えているような印象があります。

さらに、Cは「ラ」では舌尖の接触は生じていないも、舌後方側面部での接触は認め、「カ」でも正常よりも前方にまで接触が拡大しているので、Cの印象としては構音動作全般で舌内部の選択性が乏しい印象がありますね。

Dでは、「ラ」、「カ」、嚥下において正常に比べて一部接触が少ないので、Dの印象としては前舌部の挙上は可能も、舌全体で見れば挙上の不十分さがあるように感じます。

もちろん、今回の構音の結果だけでは判断することはできずあくまでも予想です。

むしろ、静的パラトグラフィという結果のみを反映させる方法でも、少数の構音で舌運動を予測する情報が得られるということです。

個人的には高額でオーダーメイドのエレクトロパラトグラフィを用いるよりも臨床では手軽に取り入れることが可能ではないかと思います。

例えば、使い捨てシート上になっており口蓋に装着し運動動態を確認できるなど簡便かつ衛生が確保されている商品があればもっと臨床でも構音障害の舌口蓋接触が分かるヒントが生まれると思います。

是非どなたか助成金をとって、そのような商品開発の研究を行って頂き、パラトグラフィ業界を盛り上げていただければと思います笑。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

引用:木内 延年, 河野 正司, 池田 圭介, 道見 登, 植田 耕一郎.摂食嚥下障害者の舌運動評価を目的としたパラトグラム法の導入.日本顎口腔機能学会雑誌.8巻1号.2001

コメント

[…] […]