どーもー、おくららです。

今回は鼻咽腔閉鎖について構音の視点で書かれている論文の紹介です。

臨床でも鼻咽腔閉鎖不全に関しての悩みは多いかと思いますので、私の私見を含めて参考になれば幸いです。

【論文紹介】鼻咽腔閉鎖に関してー構音の視点ー

はじめに

開鼻声や嚥下圧など鼻咽腔閉鎖に関しては臨床で考えさせられることも少なくないと思います。

今回は構音の視点で音による開鼻声値を測定した論文を紹介します。

鼻咽腔閉鎖機能の向上を考えるうえでリハビリの組み立てに役立つ論文だと思います。

今回は『鼻咽腔閉鎖の訓練を考えるときの音選びがわからない人』におすすめです。

以前に構音障害のリハビリについてまとめているので参考にしてみてください。

論文の概要

今回紹介する論文は『関西方言話者におけるナゾメータ検査での日本語被検文と鼻咽腔閉鎖機能不全の評価』です。

方法は、ナゾメーターを用いて開鼻声値の平均値、最小値、最大値を測定しています。

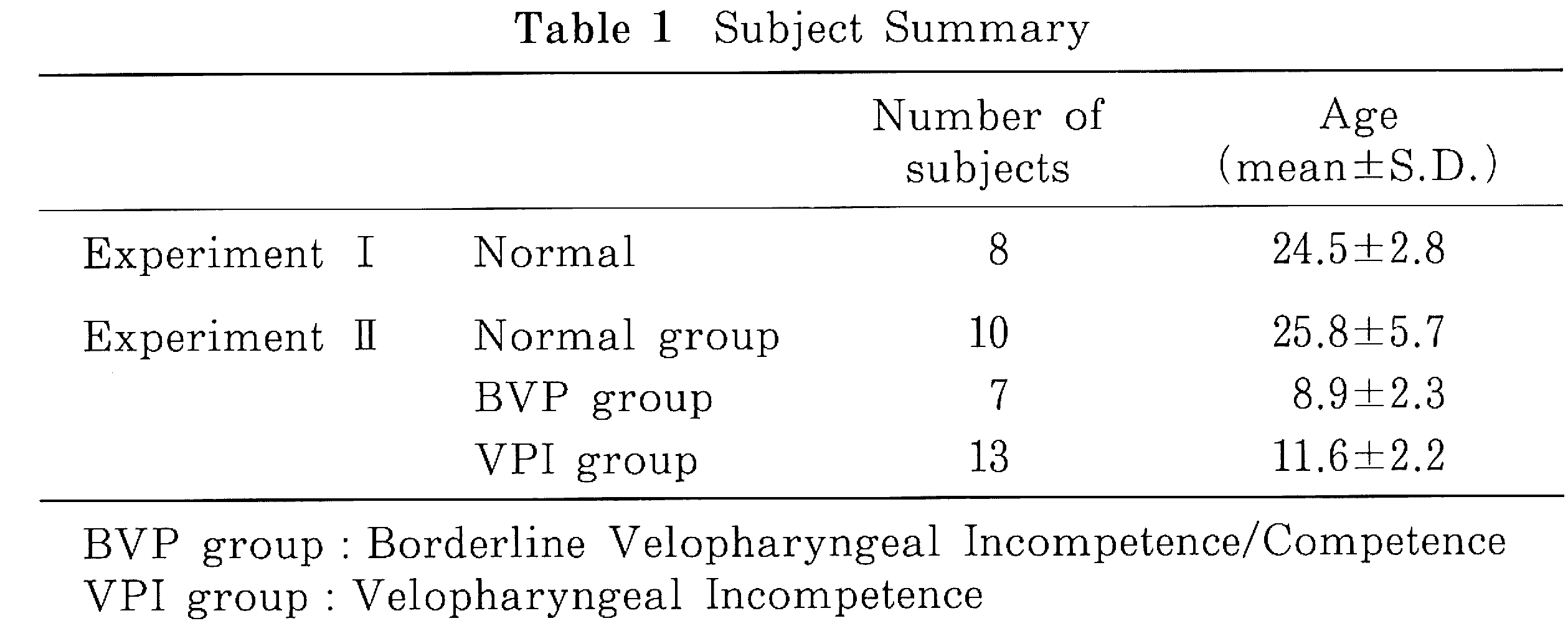

対象は実験Ⅰでは関西方言話者の健常者8名、実験Ⅱでは関西方言話者の健常者10名、口蓋裂術後患者20名を対象としています。

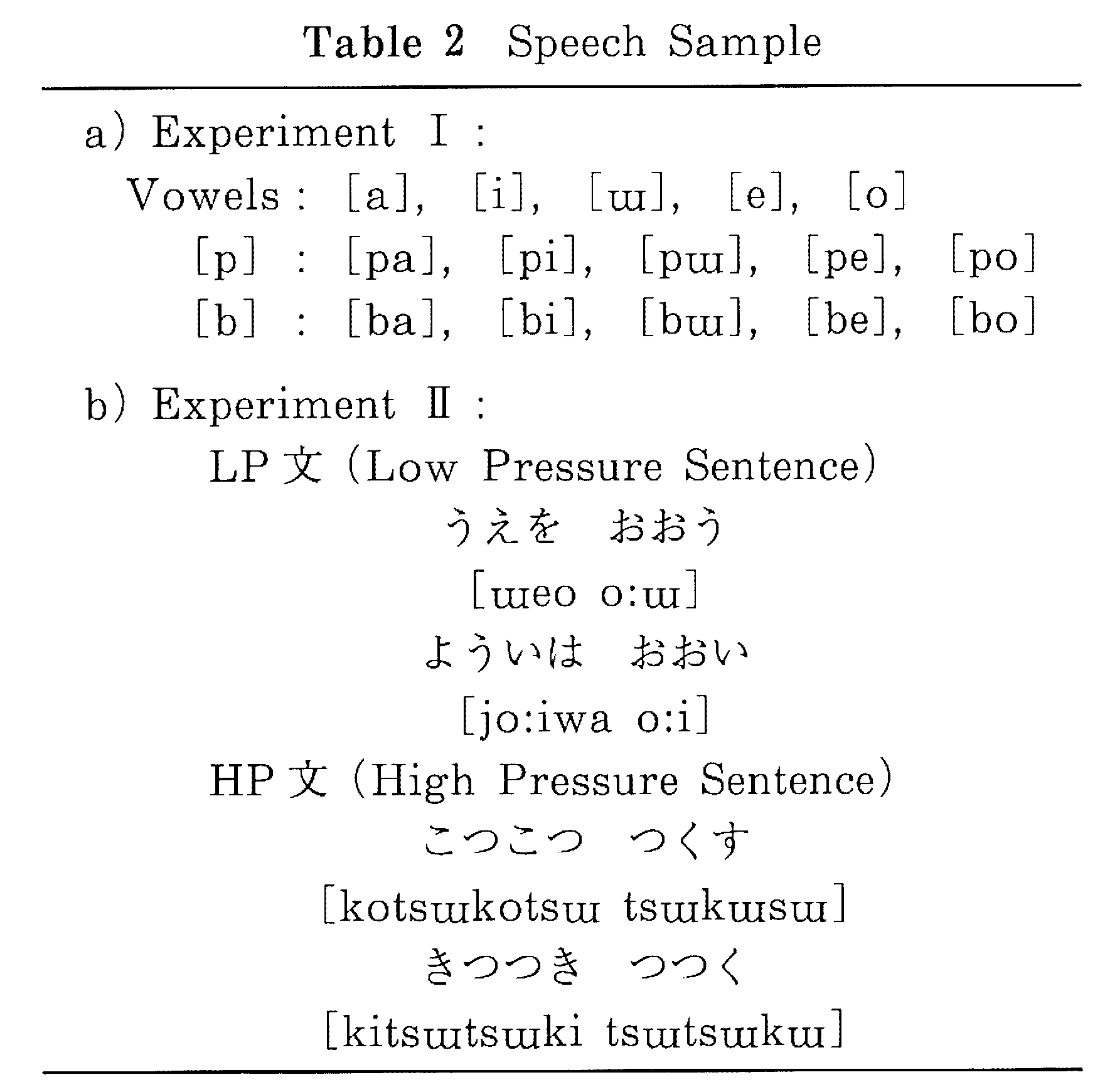

被検音は実験Ⅰでは母音、ぱ行音、ば行音とし、実験Ⅱでは実験Ⅰの結果からHP文(Hight Pressure Sentence)とLP文(Low Pressure Sentence)としています。

対象と被検音に関して論文から表を引用し、結果も本文より引用しておきます。

平田 創一郎, 和田 健, 舘村 卓, 原 久永, 野原 幹司, 佐藤 耕一. 関西方言話者におけるナゾメータ検査での日本語被検文と鼻咽腔閉鎖機能不全の評価. 日本口蓋裂学会雑誌. 27巻1号. 2002

Mean N、Mean min-Nで母音は子音より高い値を示し無声子音と有声子音に差異はなく、Mean max-Nで有声子音は母音、無声子音より高い値を示すが、母音と無声子音に差異はないことが明らかになった。

平田 創一郎, 和田 健, 舘村 卓, 原 久永, 野原 幹司, 佐藤 耕一. 関西方言話者におけるナゾメータ検査での日本語被検文と鼻咽腔閉鎖機能不全の評価. 日本口蓋裂学会雑誌. 27巻1号. 2002

(略)

母音では[i]>[a]=[e]>[ɯ]=[o]、/p/では[pi]>[pa]=[pe]>[pɯ]:[po]、/b/では[bi]>[be]>[ba]=[bɯ]>[bo]であり、/i/では最も高い値を示し、/o/と/ɯ/は/a/と/e/より低い開鼻声値をしめすことが明らかになった。

LP文、HP文ともにMean N、Mean min-N、Mean max-Nのいずれにおいても、健常者群が最も低い値を示し、次いでBVP群、VPI群の順に高い値を示した。

平田 創一郎, 和田 健, 舘村 卓, 原 久永, 野原 幹司, 佐藤 耕一. 関西方言話者におけるナゾメータ検査での日本語被検文と鼻咽腔閉鎖機能不全の評価. 日本口蓋裂学会雑誌. 27巻1号. 2002

ここのBVP群は境界型鼻咽腔閉鎖機能不全群、VPI群は絶対的鼻咽腔閉鎖機能不全群のことのようです。

おくららの感想

では、感想ですが、構音訓練の音選びに利用できると思いました。

正直後続母音のことまで考えて軟口蓋挙上を考慮した構音練習は行っていませんでした。

どちらかというと、通鼻子音と閉鼻子音の組み合わせを考えていました。

面白いと思ったのは狭母音での開鼻声値が高いことですね。

狭母音で高まっていることから考えるのは、筋活動の違いと口腔内圧の違いかと思います。

え?そんなに筋活動違うの?口腔内圧に影響を受けるの?と思うと思いますが、そもそも開鼻声の無い健常人ですから微細な差で考えてみましょうって話です。

なので無理やり感のある感想だと思ってくださいね。

筋活動の違いに関しては、舌後方の舌縁の挙上が[i]の際には生じるので、口蓋舌筋の活動が考えられますね。口蓋舌筋の活動により軟口蓋が下制方向に作用するのかもしれません。

個人的にはそんなことはないと思いますが可能性はあるでしょう。

後は口腔内圧の違いですね。

開鼻声値の平均で考えると母音のほうが子音より高くなっています。

口腔内圧が高まりやすい音のほうが開鼻声が強くなっている結果とも言えますね。

それなら狭母音の[u]だって開鼻声値高くならない?と思うじゃないですか。

本文に書いてあったんですけど関西方面の[u]は[o]に近い舌位と口形で表出されるんですって。なので実際には狭母音とは言えない舌位なのかもしれません。

ただし、それだと[a]では全く説明がつかないですね。

あえて、筋を通すなら舌位が高く、口腔内圧が一定以上高まりやすい場合には開鼻声の差が生じやすいとでもしましょうか。

かなり無理やりな考えですが、可能性はあるでしょう。

とにかく言いたいことは漠然と開鼻声を評価してたらダメってことですね。

皆さんは軟口蓋の挙上をどんな音で確認していますか?鼻息鏡で評価する時にはどんな音ですか?「あーーー」ってやってるときに確認していませんか。

今回の結果からは[i]に次いで開鼻声が生じやすいみたいです。

現場としては視診するには「あーーー」以外難しいので用いることは問題ないと思います(それでも見えない患者さん多いですし)。

ただし、その用いている音が開鼻声になりやすい音だということを考えて評価しなくてはいけませんね。

また、構音練習でも開鼻声のある患者さんにあえて開鼻声値の高い音を用いる必要はありません。

[o]や[u]を用いることでまずは口腔内での共鳴を練習してから段階的に[i]に変更していくのが良いでしょう。

そのように音の選び方に関して参考になったと感じる論文でした。

実際には臨床で意識できていなかったので今後利用し肌感覚として確認していきたいと思います。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

コメント

[…] […]

ju5mzy