脳卒中の急性期について考える

どーもー、おくららです

急性期の脳卒中について書いていきます。言語聴覚士も知っておいた方が良い脳卒中のいろはですね。

とても一日でまとめれないので随時更新していきます。

はじめに

この記事は随時更新していくことになります。

未完成のまま公開することをお許しください。

脳卒中の基本的なことから書いていきます(SCUスタッフから宿題が出たので…)。

高名な先生が『深くない知識は罪だ』と言っていました。

私は言語聴覚療法(それも構音障害)が専門なので、生理・病理については責任を持てる立場にはありません。つまり、書いてある内容は一医療人の範疇を超えていないということです。

ですが私の立場だからわかることもあるでしょうから、言語聴覚士の方も知っておいた方が良いことだけを載せていきますので、興味があれば見てください。

この記事は『脳卒中に関わる言語聴覚士の人』におすすめです。

基礎的な内容を書くので初心者向きですので、多くの方は復習に利用してください。

脳卒中の種類

脳卒中は虚血性のものを脳梗塞、出血性のものを脳出血、くも膜下出血に分類されます

脳梗塞

病型はラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症に分類されます

血管が閉塞や狭窄し灌流域に虚血が生じ、血流が途絶えたことで脳実質の機能障害が生じます

脳出血

血管が破れて脳実質内に出血し、圧迫することで神経症状および頭蓋内圧亢進症状が生じる

くも膜下出血

脳動脈の破綻によりくも膜下腔へ出血により頭蓋内圧亢進や脳循環不全が生じる

他にも脳機能障害には一過性虚血発作(TIA)などがあります。

脳梗塞

病型

アテローム血栓性脳梗塞

危険因子

動脈硬化、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、大量飲酒

治 療

血栓溶解療法(rt-PA静注療法)

脳保護療法(エダラボン)

抗血小板療法(オザグレルナトリウム、アスピリン)

抗凝固療法(アルガトロバン)

抗脳浮腫療法(高張グリセロール)

心原性脳塞栓症

危険因子

心疾患

治 療

血栓溶解療法(rt-PA静注療法)

脳保護療法(エダラボン)

抗脳浮腫療法(高張グリセロール)

抗凝固療法(ヘパリン)

ラクナ梗塞

危険因子

高血圧

治 療

血栓溶解療法(rt-PA静注)

脳保護療法(エダラボン)

抗血小板療法(オザグレルナトリウム、アスピリン)

危険因子

糖尿病

The risk of ischemic stroke for both sexes was approximately 2 to 4 times higher for diabetic subjects than for those with normal glucose levels.

Diabetes mellitus was not associated with risk of intraparenchymal or subarachnoid hemorrhage for either sex.

Renzhe Cui , Hiroyasu Iso, Kazumasa Yamagishi, Isao Saito, Yoshihiro Kokubo, Manami Inoue, Shoichiro Tsugane.Diabetes mellitus and risk of stroke and its subtypes among Japanese: the Japan public health center study.Stroke.Vol 42, Issue 9.2011

糖尿病がある場合には、血糖値が正常な患者に比べて2~4倍虚血性脳卒中の危険性が高かったとのことです。くも膜下出血や大脳内出血のリスクとは関連していなかったそうです。

なんだかそれはしっくりこないですよね…。

脳の自動調整機能

脳には血流量を一定にしておく機能があります。

じゃないと、いちいち血圧が変化するたびに脳内の血流量が変化しちゃいますからね。

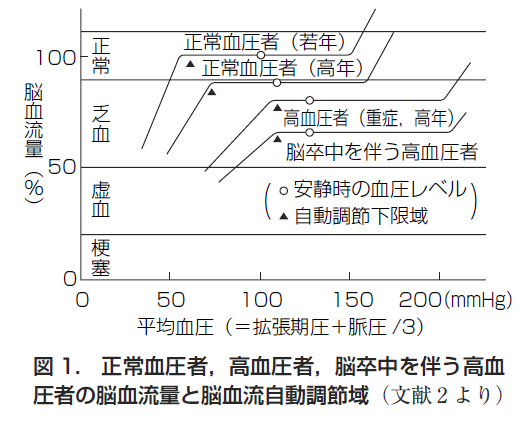

脳は虚血に弱いので,全身の血圧が変化しても脳血流を一定に保とうとする機構,すなわち脳血流自動調節能(autoregulation)が存在する.

松村 潔, 阿部 功.脳血管障害を有する高血圧.日本内科学会雑誌.96巻1号.2007

自動調節域は,正常者では平均血圧(拡張期血圧+脈圧3)で約60~150mmHgであるとされている.

この図からもわかるように、高血圧者は下限が正常血圧者よりも高値であるため、ちょっと血圧下がると脳血流量が容易に下がってしまいます。また、もともと脳血流量も正常血圧者よりも低いために注意が必要になります。

脳梗塞患者の血圧を下げてはいけないことは感覚的にわかると思いますが、自動調整機能から考えても既往に高血圧がある患者の血圧の管理には危険であることが分かってもらえると思います。

血液データ

血液・凝固系

白血球(WBC)

高 値

感染症(肺炎、尿路感染症、術後感染)

低 値

重症感染症(敗血症など)、全身性エリテマトーデス

※感染症に注意する、がんリハの場合にはガイドラインに沿って介入が必要

リハビリ

高値の場合には体温経過の確認や炎症所見を確認

⇒誤嚥性肺炎で上昇する重要な検査値

炎症に伴い、タンパクを消耗するために過負荷は避ける

CRPと上昇に時間差があるのでWBCが高くCRPが低い場合には慎重に介入

好中球

高 値

急性感染症、心筋梗塞、関節炎、悪性腫瘍

低 値

ウィルス感染

リハビリ

高値の場合には感染症の疑いがあるので、炎症所見に注意

低値の場合には易感染状態なので注意

赤血球(RBC)、ヘマトクリット(Ht)

高 値

多血症、脱水、喫煙、ストレス

低 値

貧血、肝障害、出血

リハビリ

脱水の症状に注意が必要なのでin-outバランスを確認

⇒少なければ水分摂取が進まない原因を嚥下面から探る

脱水や貧血の場合には姿勢の変化による血圧の変動やふらつき等に注意

ヘモグロビン(Ht)

高 値

肝疾患、脱水、喫煙

低 値

貧血、出血

リハビリ

出血がある場合にはリハビリの負荷を下げる

貧血+脱水により正常値になることもあるので、高値と低値の症状を把握して観察する必要

血小板(PLT)

高 値

(稀に)血栓形成、外傷や手術後、鉄欠乏、炎症

低 値

出血傾向、血液腫瘍、感染症、肝硬変症

リハビリ

口腔ケアや吸引など口腔や鼻咽腔への接触による出血に注意

⇒出血により口腔内衛生が保たれず感染の危険性が高まるので口腔ケアに注意必要

低値になると出血傾向になるために、貧血などの症状に注意し離床する

PT、APTT

高 値

出血傾向、ビタミンK欠乏、ワファリンやヘパリン投与、脱水

低 値

血栓症

リハビリ

高値で出血傾向にある場合には、接触による出血(内出血)に注意

⇒「APTTが伸びてる」とか聞いた場合には出血の有無を疑い、脳出血の増悪など神経所見に注意

FDP、D-dimer

高 値

深部静脈血栓(DVT)、肝硬変

低 値

問題なし

リハビリ

高値の時はDVTの疑いがあるので注意

⇒うかつに離床すると血栓が飛んでとんでもないことになるので高値の場合には必ず安静度の確認を行う(DVT疑う時は下肢エコーの依頼が多いのでそれまでは無理しない)

【高値、低値の引用に関して】

引用文献:鈴木 啓介,加茂 智彦,美津島 隆,山内 克哉.リハスタッフのための イチからわかる臨床検査値活用術.メジカルビュー社.2018

まとめ

言語聴覚士の急性期における必要だろうと思う情報をまとめております。

あらためて、学校でちゃんと勉強しておけばよかったともいますね…。

ただ、僕はこれら全て把握してアセスメントし一人で介入できる必要はないと思っています。

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、薬剤師と連携することが一番大切で、言語聴覚士が全てを知らなくても仕事はなんとかなります。

知っていると連携する上で円滑にいくと思うので参考程度にしてもらえれば幸いです。

とりあえずはここまで、随時更新していきます。

引用:Renzhe Cui, Hiroyasu Iso, Kazumasa Yamagishi, Isao Saito, Yoshihiro Kokubo, Manami Inoue, Shoichiro Tsugane.Diabetes mellitus and risk of stroke and its subtypes among Japanese: the Japan public health center study.Stroke.Vol 42, Issue 9.2011

松村 潔, 阿部 功.脳血管障害を有する高血圧.日本内科学会雑誌.96巻1号.2007

鈴木 啓介,加茂 智彦,美津島 隆,山内 克哉.リハスタッフのための イチからわかる臨床検査値活用術.メジカルビュー社.2018

コメント