構音訓練について考える

数日かけて構音訓練の考え方を記事にしたので少しまとめてみました。

「ぱたから」では難しい症例も多いので考え方をまとめてみます。

はじめに

皆さんは構音練習の際にどのようなことを気にしていますか。

多くの病院では、初期評価(スクリーニング)の際には、

顔面口腔器官の運動

「ぱ」「た」「ら」「か」「ぱた(ら)か」の反復

最大発声持続時間

最大呼気持続時間

を行っているのではないでしょうか。

個人的にはスクリーニングはそれでよいと思います。

しかし、スクリーニングで構音障害を認めた場合には、掘り下げて評価する必要があると思います。

本日は『構音訓練の考え方や具体的な方法』を考えていきたいと思います。

この記事は『構音練習をア列でしか考えていなかった人』におすすめです

構音訓練の時に何を考えるべきか

すべて運動障害性構音障害のリハビリに言えることですが、姿勢の調整や顔面口腔器官の運動能力の確保は重要になります。

運動能力の確保というのは、『調音運動を適切に運動できるだけの調音器官の状態』ということです。

ここでいう『状態』は可動性、巧緻性、筋緊張、運動の転換能力など様々な要素を含みます。

これらがある程度整った状態で構音練習を行うことが望ましいと思います。

ただし、これはボトムアップの考え方で、トップダウンとして構音練習を行うことで運動能力を高めることも可能なのである程度整っている状態が大切だと思います。

目標をはっきりさせることが大切ですが、会話につなげるための構音練習なのか、運動能力を高める構音練習なのかは重要な点だと思います。

もちろん、両方とも重要なので両方の側面から考えていきます。

構音練習の考え方と具体的な方法

構音練習では、音と発話方法に注意しています。

ちなみに、音の選び方はどのように考えればよいのでしょうか。

一番最初に行うことは話していて一番気になる音を探すことです。

その音の特徴をIPAでいわれている特徴に合わせて考えてきます。

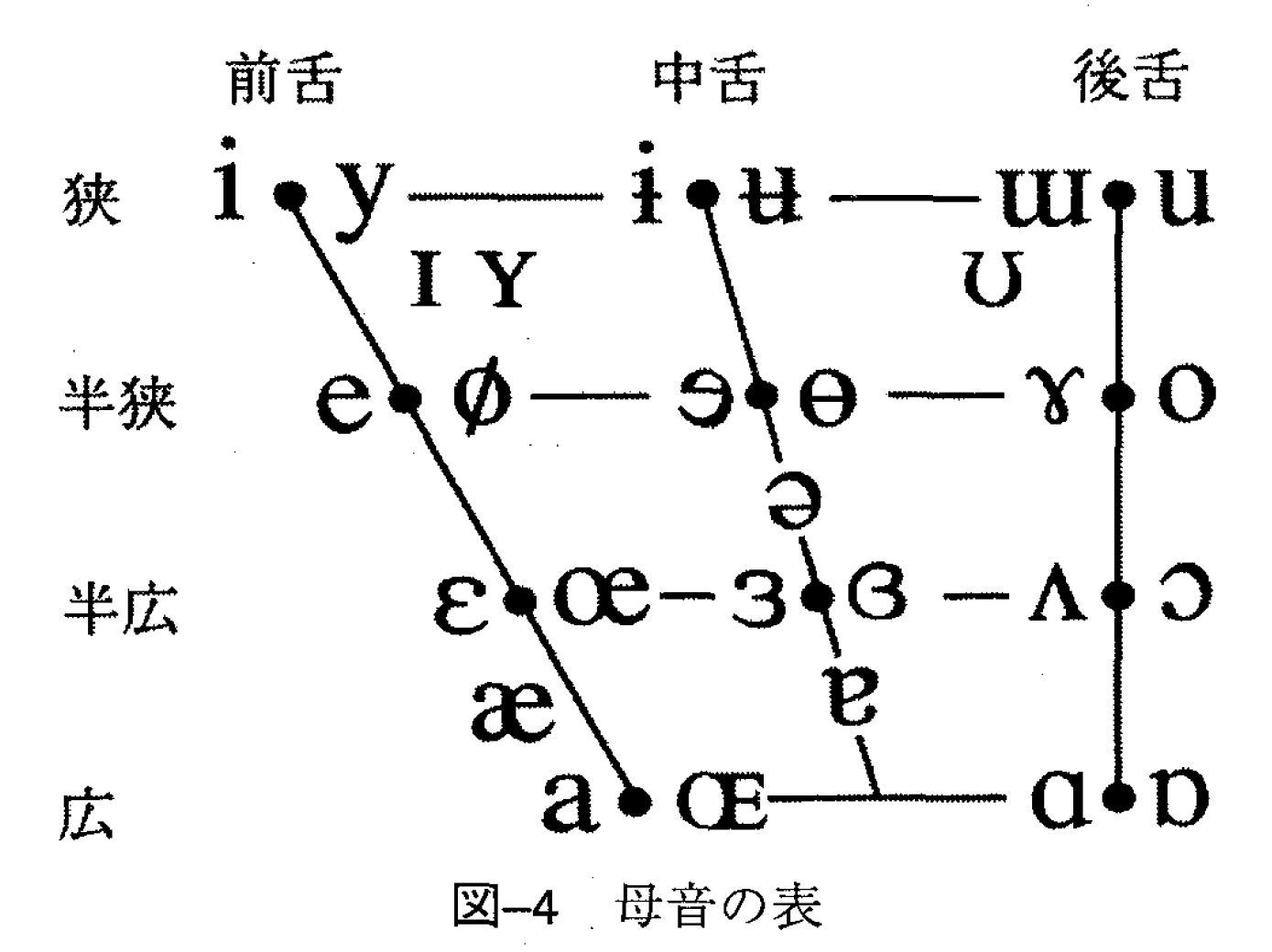

母音であれば舌の最後部の前後、舌の最後部の上下、円唇/非円唇を参考にします。

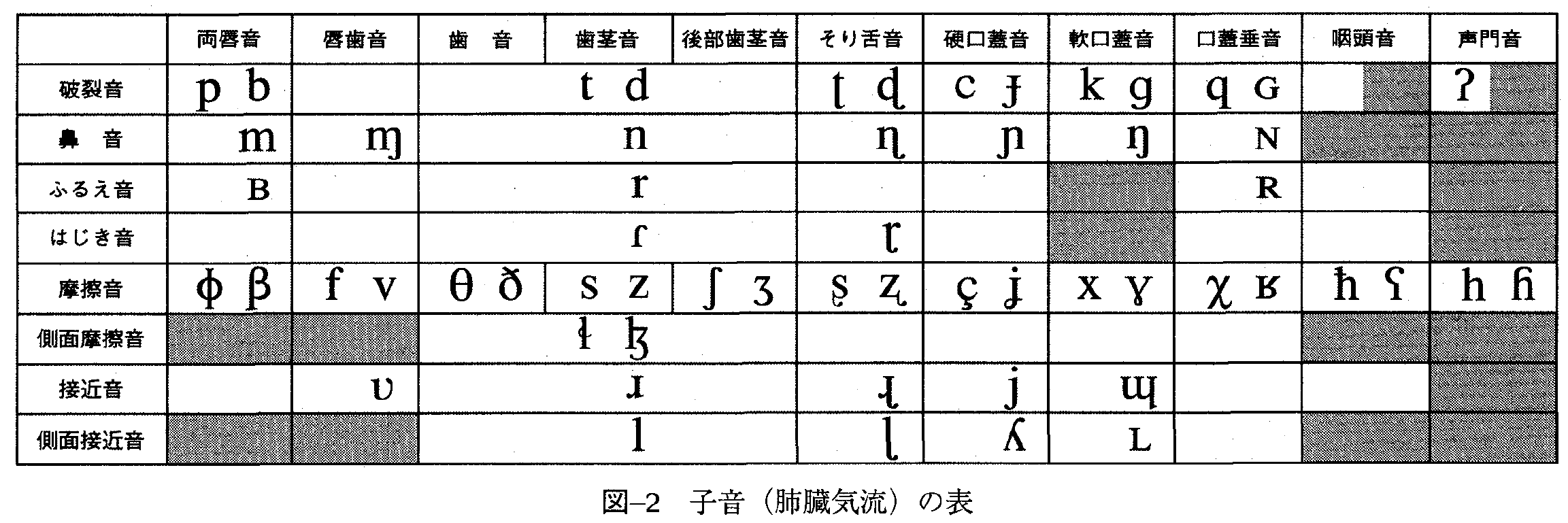

子音であれば調音点、調音方法、有声/無声を参考にします。

え?当たり前じゃん?と思った方は優秀です。

ただ、若手の方と話していて、子音は考えていても母音まで考えられているかはかなり怪しいと思います。

基準として、評価の時点で「ア列以外の音の評価も行っているか」を考えてみてください。

ア列しかみていなかったとすれば、今回の考え方は参考になると思います。

木村 琢也, 小林 篤志.IPA(国際音声記号)の基礎 : 言語学・音声学を学んでいない人のために.日本音響学会誌.66巻4号.2010

子音の選び方

子音の特徴から組み立てて考えていく必要があります

調音点

同一調音点の続けるか、他調音点に移行するかを考える必要があります。特にイ列では子音が他と異なり、選択性が変わることが多いので検討が必要です。

調音方法

発話の状態から調音方法を考える必要があります。緊張が低い方だと破裂音など運動感覚を得られやすい調音方法を用いることで効果が得られることがあります。摩擦音で子音部分を伸ばすなどでも舌の運動を誘導できることがあります(かなり選択性が高い場合には)。努力性が高いことが高い方には鼻音や声門摩擦音を用いることで努力性を軽減させ効果が得られることがあります。

有声/無声

有声子音と無声子音は、声門閉鎖に関わる喉頭筋群の負担に関与します。声質から喉頭筋群の緊張状態と呼気流の状態を考えて選択する必要があります。

また、有声と無声によって舌口蓋接触が変わるので注意が必要です。

母音の選び方

母音の特徴からも組み合わせを考える必要があります。

舌の最後部の前後

舌の前後運動が生じるので舌の前後運動に関与します。

重度の場合には、この前後の運動に影響されることもあります。

軽度から中等度であれば影響は少ない印象です。

舌の最後部の上下

開口位に関与するので、調音開始の際の舌位置に関与します。

子音の時点で後続する母音の開口位を合わせていますので、母音によって口蓋までの距離が変化します。また、舌口蓋接触は母音によって異なるために、舌側部の挙上を必要とする母音では舌の選択性がより要求されるので配慮が必要です。

円唇/非円唇

この点に関してはあまり考えれていません。

日本語はほとんど非円唇の母音だと思うので、そこまで工夫しなくても問題ないように感じます。

(この点に関してコメントがあれば教えてください…)

藤原 百合, 山本 一郎, 前川 圭子,エレクトロパラトグラフィ (EPG) 臨床活用に向けた日本語音韻目標パターンの作成と構音点の定量的評価指標の算定,49巻2号,2008

特殊拍の選び方

促音、撥音、長音についても考える必要があります。

促音と撥音は後続子音の運動を助ける重要な役割があります。

多くの場合には促音と撥音の際には、後続子音の運動の調音姿勢をとっていることがいわれています。

低緊張を認める場合や、アンダーシュート(調音器官が調音点に到達しないような構音)がある場合には、促音や撥音を用いることで子音の調音運動を促すことが出来ます。

例えば、「あっっそ」など言ってもらえるとわかると思いますが、かなり舌尖の溝からの呼気流を感じることが出来ると思います。

これらは『運動能力を高めるための構音練習』には重要な要素であると考えます

単語の選択について

つぎに単語を選択する過程になると思います。

モーラ数、有意味語/無意味語などを難しい音に合わせて組み合わせていきます。

臨床ではオノマトペの使用などもよく用います。

これも『運動能力を高めるための構音練習』際に用いることが多いです。

例えば

「カチカチ」と「カタカタ」

「とことこ」や「どこどこ」

など容易に要素を対立することが出来るからです。

また、「カチカチ」と「カッチカチ」など促音を用いることで軟口蓋音⇒歯茎音に切り替える内容を舌尖の運動負荷を下げて行うことが出来ます。

有意味語でも音の配置は十分に考慮し行います。私が過去の患者さんが言いにくかった単語や練習をやっていて思いついた単語をメモして持ち歩いています。

同一調音点が続く単語

「危機管理(ききかんり)」

「肩たたき(かたたたき)」

「腿も耳も目までいたい(もももみみもめまでいたい)」 など

調音点が前後する単語

「カタカナ語録(かたかなごろく)」

「叩きつける(たたきつける)」

練習した単語が明瞭に構音可能であればすぐに短文を作成します。

「まったく、危機管理がなってない」や「たまには、肩たたきでもやろうかな」などです。

直後に行うと意識が単語に向くので明瞭に可能な場合も、他の単語を行うことで不明瞭になる場合もあります。成功体験による正のフィードバックを行う必要があるので、使い分けながら練習を進めていきます。

発話方法について

単語の選択を行い構音を行う際にも気を付けるのが発話方法です。

音の高低、強弱、速さなどを変化させながら実施します。

単語が意識して明瞭に構音可能となってきた際には、抑揚をつけて構音練習を行うことは重要であると考えています。

臨床での肌感覚としては抑揚をつけることで意識した発話速度(自身で発話出来ると認知している速度)から自然な発話速度に変化する印象があります。

段階を踏む必要があるので、

明瞭可能な意識した速度

⇓

自然な発話速度

に変えるのが良いと思います。

発話速度が速くなることで舌の運動動態にも変化が生じます。

開口度は広母音の場合にも少なくなり、舌は口腔内のより狭い空間で差別化して運動する必要が生じます。

その際に舌縁の挙上は重要となると考えられています。

日本ではおそらく学会発表のレベルですが、海外ではGick(2017)では舌縁が発話の際に支持的に働くことを述べています(詳細にはまだ翻訳中です…)。

よくある『訓練室では明瞭でも日常生活では不明瞭』に発話速度が影響している印象はあるので、自然な発話速度で練習することも大切だと思います。

具体的な方法の例

具体的な方法としては、参考書などには対照的生成ドリルや明瞭度ドリルが挙げられています。

話し方の工夫・変更

田中 康博, 南都 智紀, 中谷 謙, 福永 真哉.dysarthria患者に対するリハビリテーション―国際生活機能分類の枠組みで見た音声言語治療―.音声言語医学.60巻3号.2019

本アプローチには(略)対照的生成ドリルや明瞭度ドリルの活用などが含まれる。

対照的生成ドリルの説明には『1音素だけが音韻的に対立する有意味単語が二項ずつ対になったもの』とされていることが多いかと思います。明瞭度ドリルも母音か子音の一音だけが異なる単語のリストとされているのでともに音が対立するような単語の練習ということだと思います。

お気づきの方も多いかと思いますが、すでに考え方は紹介していますね。

患者さんの誤り方などに合わせてこれらは作成する必要があるので、今までの構音練習の考え方を実践すればおのずと作成できると思います(投げやりな結論ですが…)。

まとめ

今回構音練習の際に考慮する内容を考えてみました。

「ぱたらか」などの練習を否定するつもりはありません。

ただ、軽度の構音障害患者さんにそれでは効果が得られにくいことも臨床では感じています。

基本的には会話から難しい音を抽出し本人の気づきを促しながら練習していくことが大切です。

その練習の際には『ただ言いにくい音を反復する』のではなく、『言いにくい音の特徴を考慮して単語を提示する』ことが構音練習には最も大切であると考えます。

まだまだ、私も舌の運動は不明な点が多いので日々勉強ですが、臨書で実践していることの一部をまとめてみました。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

コメント