どーもー、おくららです。

今日はぼそぼそ感の違いによる嚥下の変化に関しての論文を紹介していきます。

【論文紹介】

はじめに

よく嚥下の参考書では、ぱさぱさしたものをは嚥下で危険性が高まるなどの内容を目にすることが多いと思います。

臨床でも食形態に加えてテクスチャーによる嚥下の違いは感じることが多いので非常に同意見です。

今回は”ぼそぼそ感”によって嚥下にどのような変化が生じるかをしらべた論文があったので紹介していきます。

今回は『患者さん・家人から持ち込み食を聞かれて悩んでいる人』に読んでもらいたいですね。

概要 -研究の方法と結果-

今回紹介するのは『食品のテクスチャーが顎・舌筋活動に与える影響の筋電図学的検討』という論文です。

では、さっそく論文から少し引用していきたいと思います。

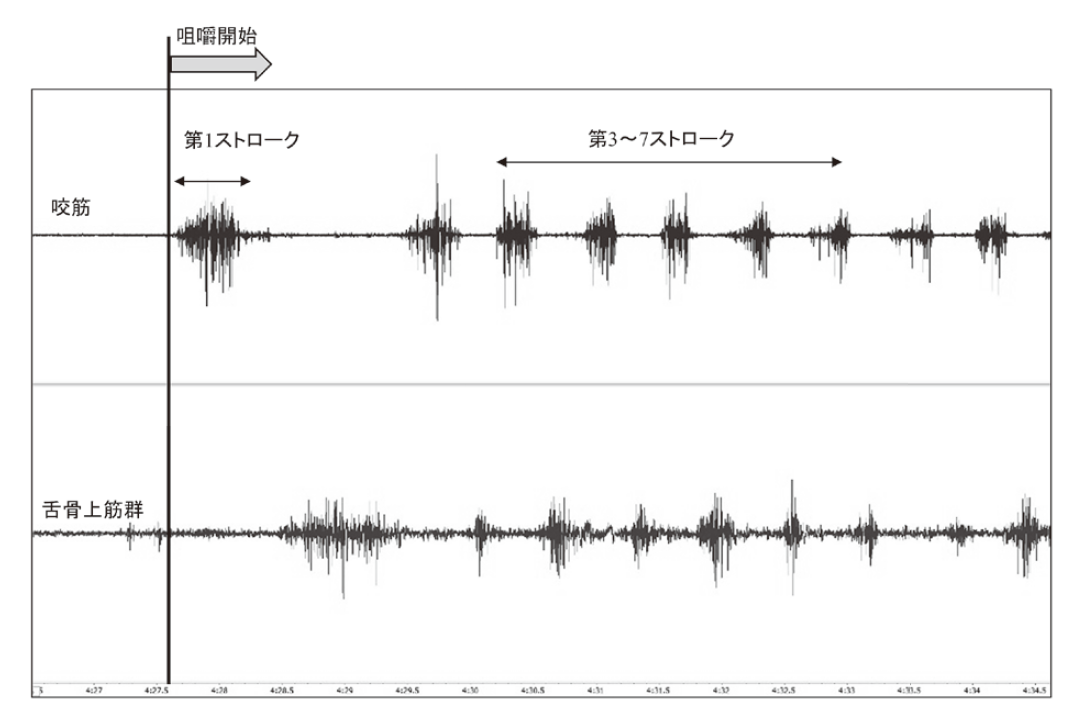

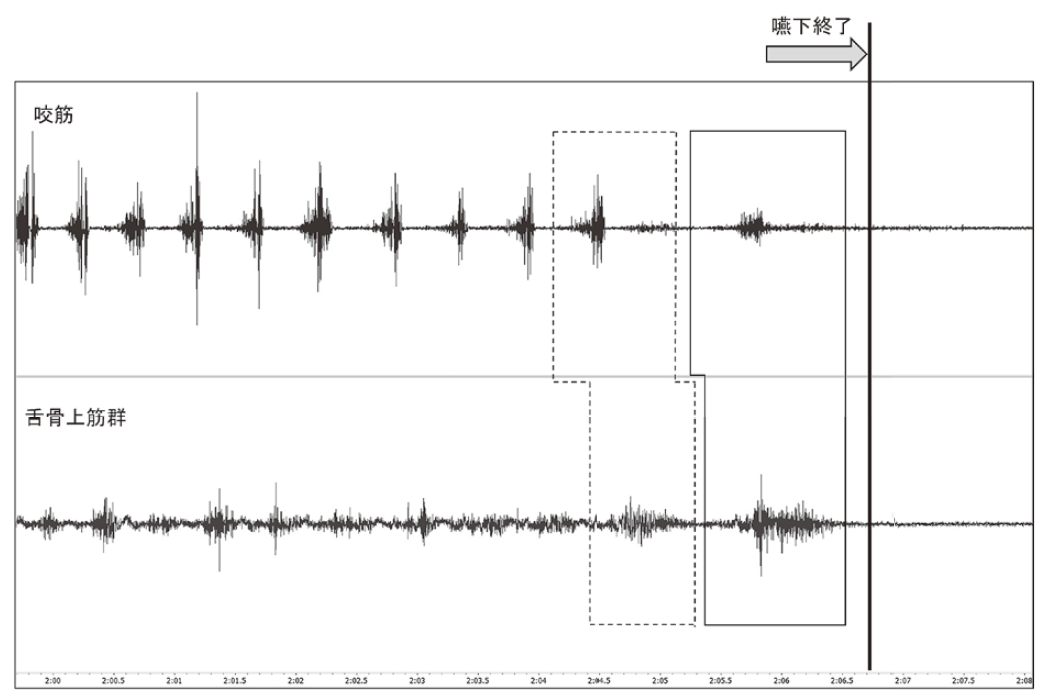

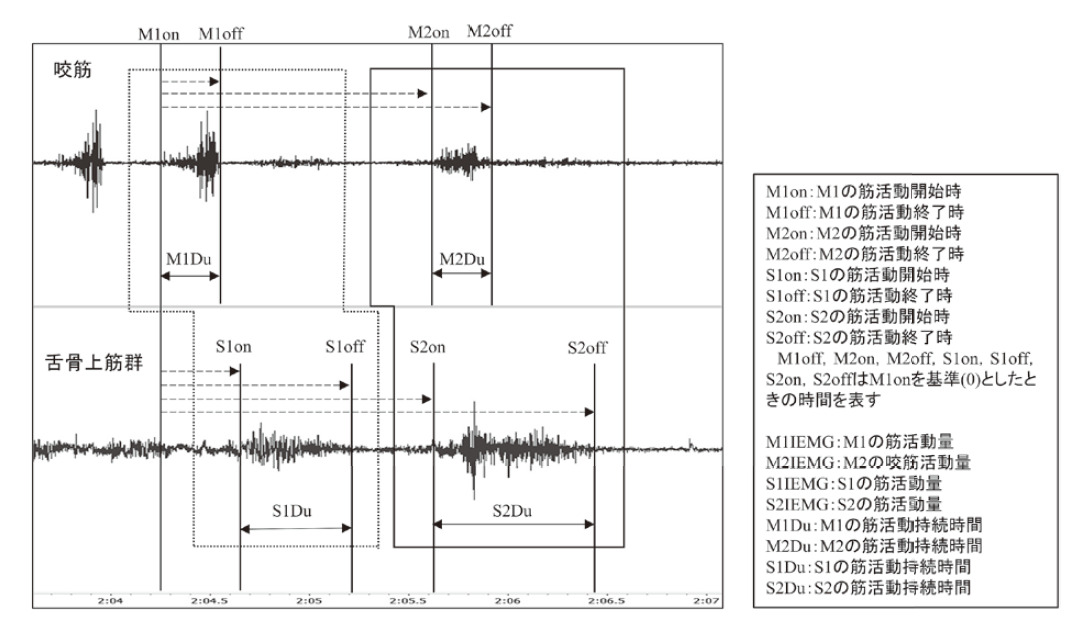

まず簡単に方法の部分ですが、図を引用してきました。

勝美 奈央, 塙 総司, 野口 由里香, 佐々木 啓一. 食品のテクスチャーが顎・舌筋活動に与える影響の筋電図学的検討. 日本顎口腔機能学会雑誌. 23巻2号. 2017

このように咀嚼では1つ目の図にあるように第1ストロークと第3-7ストロークを分析しているみたいです。

嚥下では、2つ目の図にあるように、点線の第1活動期と第2活動期に分けているみたいです。

第1活動期では咬筋に続いて舌骨上筋群が働いているので咀嚼の最後に嚙んでから口を開けた段階ですね。第2活動期は閉口維持と舌骨の挙上を行っているので嚥下時と考えたらよいと思います。

3つ目の図ではどのような解析方法を行ったかのが書かれています。論文の本文には細かく結果の数字が書かれているので理解する必要がありますが、今回はこの位置の解析をしたんだなってわかる程度で構いません。

では、結果を引用させてもらいます。

咀嚼時における咬筋活動のピーク値、ピーク前の時間ピーク後の時間、活動時間、ピーク前IEMG、ピーク後IEMG、IEMG、RMS値、舌骨上筋群の活動時間、IEMG、RMS値、舌骨上筋群/咬筋IEMG比、舌骨上筋群/咬筋RMS比、咀嚼回数、咀嚼時間、咀嚼周期を示す。前歯での破断である第一ストロークにおいてぼそぼそ感の強度にかかわらず、一定の傾向は認められなかった。臼歯での咀嚼である、第3-7ストロークでも同様に、一定の変化傾向は認められなかった。

勝美 奈央, 塙 総司, 野口 由里香, 佐々木 啓一. 食品のテクスチャーが顎・舌筋活動に与える影響の筋電図学的検討. 日本顎口腔機能学会雑誌. 23巻2号. 2017

このことからわかるようにぼそぼそ感では咀嚼自体は変わらないらしいです。

正直意外な結果でした。ぼそぼそしたら咀嚼回数とか増えそうなもんですけどね。

では、嚥下の結果も引用させてもらいます。

ぼそぼそ感の強度にかかわらず、M2、S1、S2のonに一定の変化傾向は認められなかった。一方で、M2off、S1offはぼそぼそ感の増加に伴い遅延する傾向が認められた。

勝美 奈央, 塙 総司, 野口 由里香, 佐々木 啓一. 食品のテクスチャーが顎・舌筋活動に与える影響の筋電図学的検討. 日本顎口腔機能学会雑誌. 23巻2号. 2017

(略)

筋活動量については、M2IEMGがぼそぼそ感の強度増加に伴い増加する傾向が認められた。M1IEMG、S1IEMG、S2IEMGには一定の変化傾向は認められなかった。

筋活動時間では、ぼそぼそ感に強度にかかわらずM1Du、M2Duに一定の変化傾向を認めなかった。一方S1Du、S2Duでは、ぼそぼそ感の増加に伴い増加する傾向がみとめられ、有意な差が認められた(p<0.05)。

on -offや筋活動量では一部傾向は認めたみたいです。

筋活動時間では有意差を認めていますので、この論文の中では少ない有意差ですね(官能評価では差あったみたです)。

この結果からは舌骨上筋群の活動時間が延長しているので嚥下直前の開口時間が延長しているとことと嚥下時の挙上時間が延長しているという解釈になりますかね。

筆者はこの時間の延長は考察で食塊形成のためにと書いています。

まとめとおくららの私見

結果を見るまでは、”ぼそぼそ”したものを摂取する際には咀嚼時間や回数は増えるのではないかと考えていました。

口腔内で唾液と混ぜる時間などが長く必要になり、”ぼそぼそ”では咽頭残留を恐れてなかなか飲み込めないのではないかと考えていました。

舌骨上筋群の活動時間は延長しているのでやはり食塊形成に時間がかかる気がするのですが、全体でみると変わらないようです。

論文の考察でも筆者は他のテクスチャーに関しての論文を引用していますが、他テクスチャーでは咀嚼に影響するものもあるようです。その論文はまた今度にでも紹介させていただきます。

あくまでも、”ぼそぼそ”感は単独ではが咀嚼にはそこまで影響しないと考えるのが無難そうです。

ただし、舌骨上筋群の活動時間の延長からは食塊形成をするための難易度が上がっていると考えられるのでやはり嚥下障害患者さんや高齢者には注意してもらう必要がありそうです。

あとは、S2の時間延長は後頭挙上時間の延長という解釈はできないのかが疑問でした。

S2は第2活動期ってことは嚥下時の活動でしょうから、嚥下時に舌骨筋上群の時間の延長は食塊の通過時間の延長という解釈にならないのでしょうかね。

なんなら、努力嚥下になると思っていたので舌骨筋群の筋活動量も増加すると思っていましたがそれはなかったようですので、通過時間だけが変化したということだと思います。

今回の論文の考察では咽頭期は触れられていませんが、私は今回の結果から関係していると(勝手に)思っています。

実際に臨床の肌感覚では、”ぼそぼそ”したものを希望されるかたは多いように感じます。

食塊形成の時点で難易度が高くなっているようですので、舌の運動がどの程度可能なのかなどはしっかり評価して提案する必要がありますね。

臨床では何を食べても同じようなペースで食べている患者さんを見ることがありますが、テクスチャーに合わせて食塊形成の様子(今回だと時間)も変わるので、時間をかけることも重要な能力ということです。

なんの新規性もない私見になりますが、臨床を見直すきっかけになってもらえたら幸いです。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

引用: 勝美 奈央, 塙 総司, 野口 由里香, 佐々木 啓一. 食品のテクスチャーが顎・舌筋活動に与える影響の筋電図学的検討. 日本顎口腔機能学会雑誌. 23巻2号. 2017

コメント

7ief38