どーもー、おくららです。

今回は鼻咽腔閉鎖の中でもブローイングについてです。

訓練で利用することが多いと思うので参考になれば幸いです。

【論文紹介】鼻咽腔閉鎖に関してーブローイングの視点ー

はじめに

臨床では構音障害患者や嚥下障害患者で開鼻声を観察することは多いと思います。

訓練としてブローイングも行われていると思いますが、そのことに関して書かれた論文があったので紹介させてもらいます。

今回は『軟口蓋挙上の訓練を考えてる人』に読んでもらいたいです。

以前にも軟口蓋のことに関しては書いているのでよかったら参考にしてください。

概要

今回引用する論文は『健常者における最強blowing時の口蓋帆挙筋の疲労―口蓋裂術後の鼻咽腔閉鎖不全症例との相違―』と『嚥下時,発音時,blowing時における口蓋帆挙筋活動の相違―筋電図信号の周波数解析を用いた検討―』です。

両方とも口蓋帆挙筋の筋電図とブローイングを計測しています。

とりあえず、私見を述べるために引用していきたいと思います。

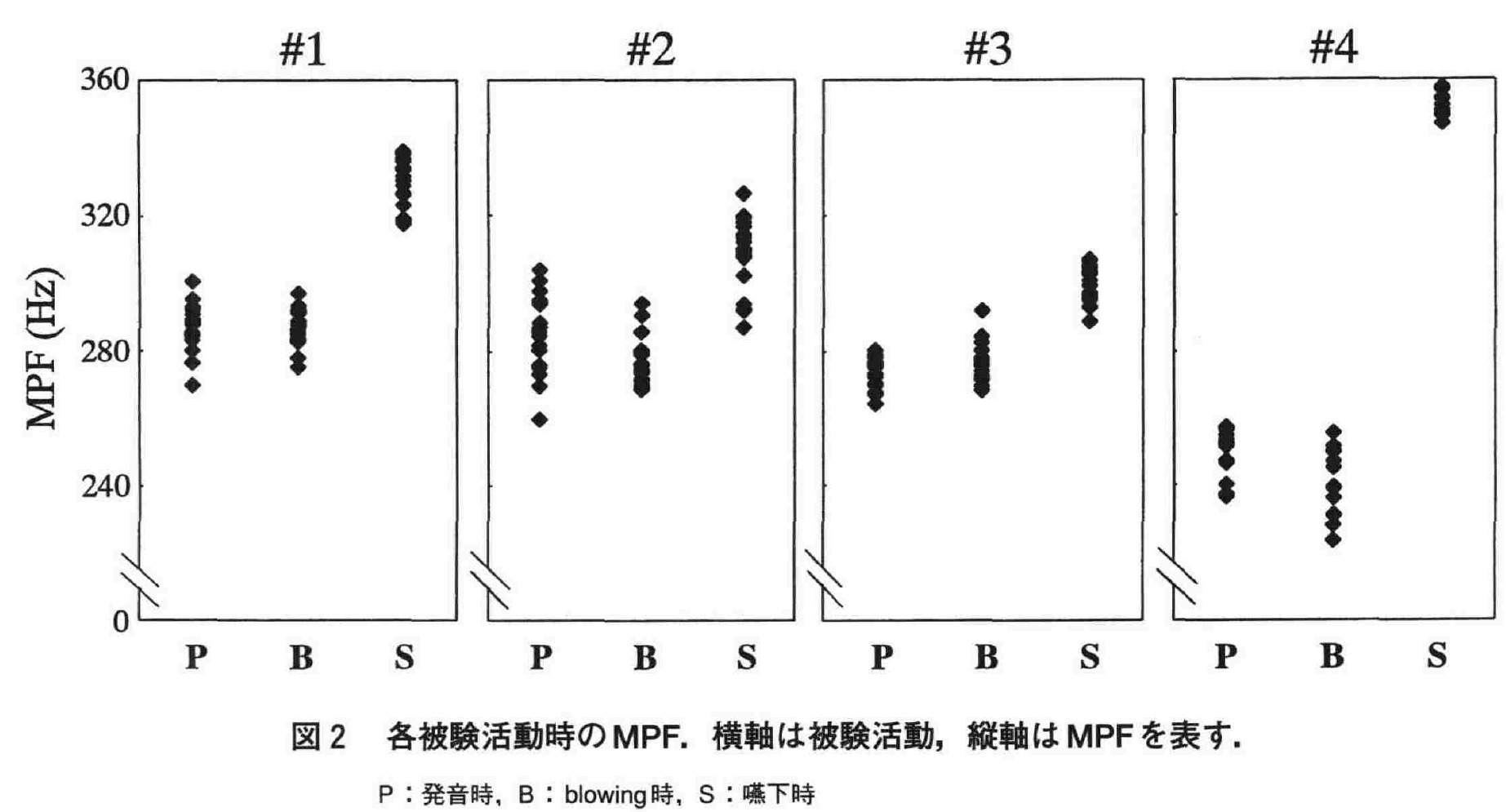

#1の発話時とblowing時のMPFは、ともに270から300Hzの値を示した。一方、嚥下時のMPFは、310から340Hzの値を示し、他の2つの被検活動に比べて高い周波数に分布することが伺えた。#2,3,4でも同様に、嚥下時のMPFが、他の被検活動時と比べて高い周波数帯に分布する傾向が伺えた。

野原 幹司, 舘村 卓, 藤田 義典, 尾島 麻希, 小谷 泰子, 佐々生 康宏, 和田 健. 嚥下時,発音時,blowing時における口蓋帆挙筋活動の相違―筋電図信号の周波数解析を用いた検討―. 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌. 6巻2号. 2002

この論文では、発話時とブローイング時と嚥下時の口蓋帆挙筋の活動について比較しています。

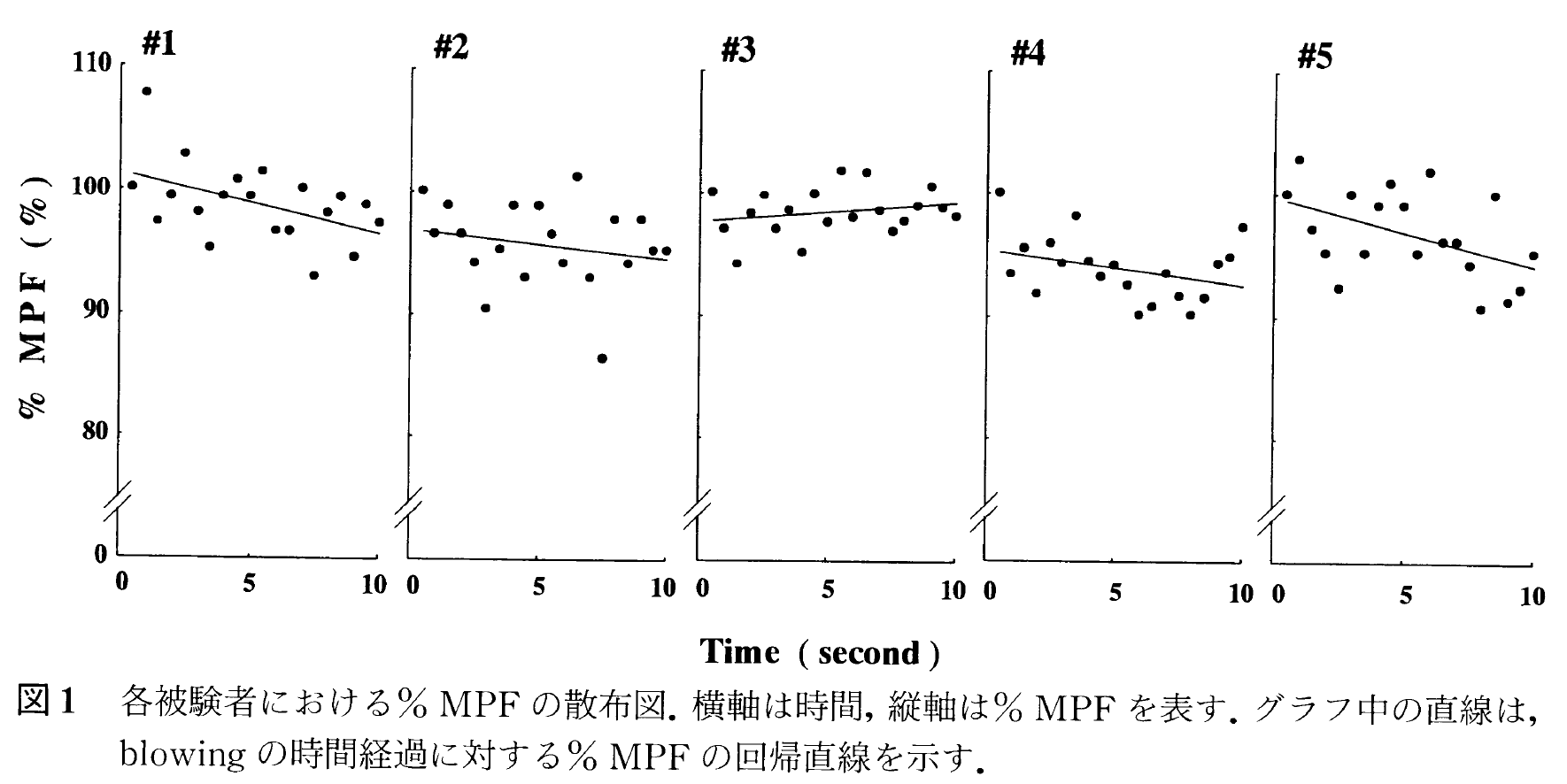

被験者3の直線の傾きは0.16の正の値を示したが、その他の被験者(#1,2,4,5)の傾きは-0.24~-0.56の負の値を示した。

(略)

このことから健常者における口蓋帆挙筋のMPFは、最強blowingを行っても変化しない可能性が示された。野原 幹司, 舘村 卓, 和田 健. 健常者における最強blowing時の口蓋帆挙筋の疲労―口蓋裂術後の鼻咽腔閉鎖不全症例との相違―. 音声言語医学. 43巻3号. 2002

10秒間のブローイングの口蓋帆挙筋の疲労について測定しているようです。

結果からは、健常者ではブローイングで口蓋帆挙筋の筋活動は変化しない可能性があるというものです。

もちろん、10秒のみですのでその点も考える必要がありますが、そこまで大きな変化は生じないってことはわかりますね。

ちなみに、先行研究では口蓋裂術後の鼻咽腔閉鎖不全症例で同じような実験を行ったらしいですけど、優位に低下したみたいです。

まとめと私見

まずは、2つの論文を同じ年に投稿している野原先生がすごいなと思ったのが感想です。

内容としても、大変興味深く読ませてもらいました。

活動の違いによって口蓋帆挙筋の活動が異なる点に関してですが、嚥下時に最も活動するのは臨床での肌感覚としても感じます。むしろ発話での活動が思ったよりも高かった印象ですね。

何かの論文で発話の際にはblowingの50%以下の筋活動になると読んだことがある気がします。音声の性質を考えても想像はできますし、そう信じて観察してきました。おそらく今回の実験では単音節を用いているので差が少なかったんですね。

発話ではどのタイミングで鼻音が入るかわからない、すなわち一時的に口蓋帆挙筋の筋活動を低下させなくてはいけないような機能的な活動ですから、ちょうど良いあんばいにしておく必要があると思います。そこらへんを臨床では評価する際に気にしなくてはいけませんね。

ただ、セオリーとしては嚥下活動で用いる筋活動と発話活動やblowingで用いる筋の働きには差があるということで考える必要はあると思います。

単純な口蓋帆挙筋のトレーニングとして用いるにはいいのかも(?)しれませんが、活動のレベルで高めていこうと思うとやはり実動作練習を行いながら鼻咽腔閉鎖を行う必要があると感じます。

構音障害や嚥下障害などの運動療法に限らず、訓練の最後には機能的活動にチャレンジすることを忘れてはいけませんね。

そのためのお膳立てには研究で基礎練習が必要なので今回の論文は参考になると思います。

鼻咽腔閉鎖に関しておすすめの書籍もリンク貼っておきます。少し古い本なので中古探してもいいかもしれませんね。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

野原 幹司, 舘村 卓, 和田 健. 健常者における最強blowing時の口蓋帆挙筋の疲労―口蓋裂術後の鼻咽腔閉鎖不全症例との相違―. 音声言語医学. 43巻3号. 2002

コメント

b4rs8x