【論文紹介】喉頭挙上についてー喉頭挙上の基本と評価についてー

どーもー、おくららです。

以前に舌骨について書いたので今回は喉頭挙上についてです。

今回は基本的なことと評価についてです。

はじめに

喉頭挙上は嚥下の臨床で重要な観察点です。

実際に触診することや視診することで運動を評価していると思います。

今回はそんな喉頭挙上について論文を紹介していきます。

舌骨の話は以前に他の記事で書いたので合わせて読んでもらえると参考になると思います。

また、嚥下のモデルに関して書いたことがあるので他の記事も参考にしてみてください

喉頭挙上の際の筋活動

まずは喉頭挙上に関連する筋群の説明です。

これは『加齢に伴う嚥下機能の変化様式』という論文を紹介します。

結構図がわかりやすかったので、基本的な喉頭挙上の筋活動の理解にはよいと思います。

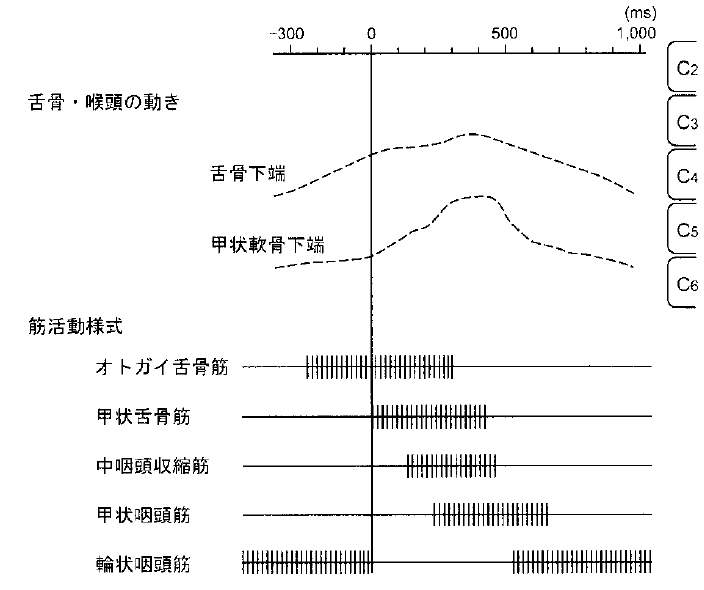

(略)これらに関与する代表的な筋の活動様式と喉頭の動きを模式的に示すと図1のようになる。これらの筋群の中で、鍵となる機能を有するのが下咽頭収縮筋と総称される甲状咽頭筋および輪状咽頭筋である。

兵頭 政光. 加齢に伴う嚥下機能の変化様式. 耳鼻咽喉科展望. 52巻5号. 2009

最初のこれらの部分は咽頭期の役割について書かれていますが、今回が(略)にさせてもらいました。

この模式図からもわかるように、喉頭挙上がグイって上がっているのは甲状咽頭筋の活動が始まってからですね。

ただ、『Dynamic change in hyoid muscle length associated with trajectory of hyoid bone during swallowing: analysis using 320-row area detector computed tomography』の舌骨甲状筋の活動は他の論文とは印象が違いますね。

あくまでも活動様式の模式図ということなのかもしれません。

喉頭挙上の評価

喉頭挙上の評価方法は嚥下場面での視診と触診、VFなどの機器を用いた評価が主だと思います。

視診

視診は安静時から行います。安静時や会話場面などで唾液嚥下を行う機会があるので、その際にどのような挙上が生じているか確認します。

患者さんによっては、唾液の処理ができずに何回も唾液嚥下する方もいらっしゃいますし、会話中に不自然なタイミングで唾液嚥下する方もいらっしゃいます。

むせが生じることもあるので、唾液を飲んでいないときにむせているのか、唾液を飲んでむせているのかを評価することは極めて重要です。

触診

臨床で喉頭挙上の触診を最初に行う機会が、スクリーニングとして行う、RSSTで行うことが多いですね。

私は、RSSTの評価方法に関しては、日本摂食嚥下リハビリテーション学会のものを参考にしています。

もちろん参考書にも書かれていることが多い(ほぼ間違いなく書かれている)ので見る機会はあると思います。

反復唾液嚥下テスト(Repetitive Saliva Swallowing Test, RSST)

方法:患者の喉頭隆起および舌骨に人差し指と中指の指腹を軽くあて、30 秒間に何回空嚥下ができるかを数える。

摂食嚥下障害の評価法2019, 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会, 2019, 2021.5.56閲覧

おそらくRSST以外の際にも、この方法で触診を行っていると思います。

ただ、あえては書かれていないことが多いですよね。

喉頭挙上の距離は錐体とか横指で表現されることが多いようにおもいます。

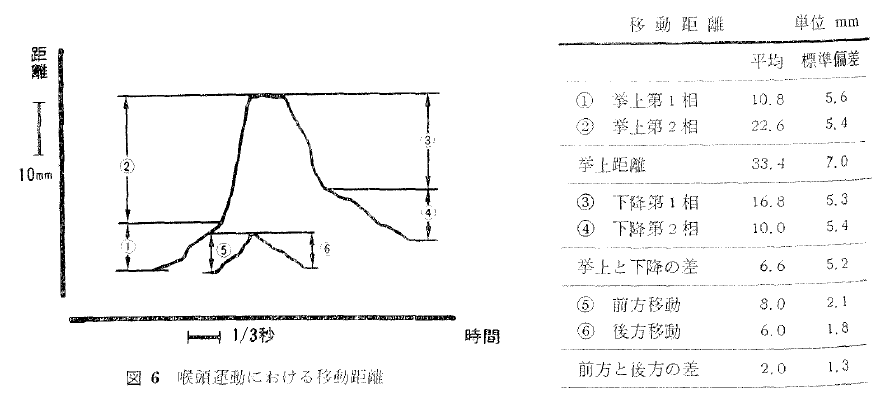

距離が書かれていた論文があったので紹介します。

喉頭の挙上第一相距離の平均は10.8mm、挙上第二相距離の平均は22.6mmで、挙上距離の平均は33.4mmである。挙上運動は舌骨よりも喉頭が約10mm程大きく挙上する。

金子 功 嚥下における舌骨運動のX線学的解析, 日本耳鼻咽喉科学会会報, 95巻7号,1992

古川 浩三, 嚥下における喉頭運動のX線学的解析, 日本耳鼻咽喉科学会会報, 87巻2号,1984

機器を用いた評価

急性期だとなかなかVFを用いることができないと思います。

そこで超音波断層法を用いた評価方法の紹介をします。

私は臨床で用いたことはないのですが興味はあります。

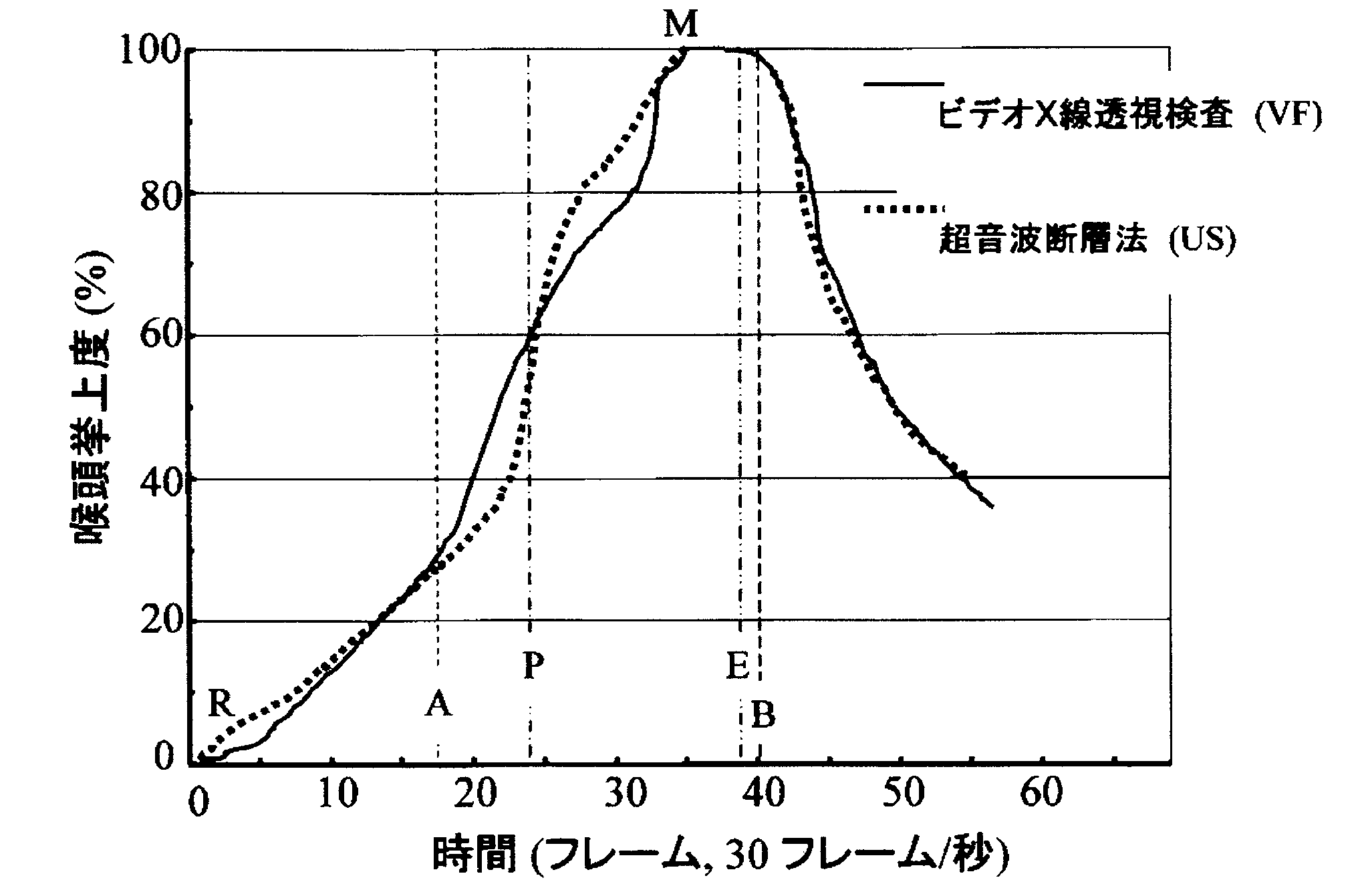

紹介する論文は『超音波断層法とビデオ内視鏡検査の併用による嚥下機能の評価』です。

今回、USから求めた喉頭挙上曲線や喉頭挙上距離、最大喉頭挙上到達時間はVFから求めた値とほぼ一致し、USを用いてもVFと同様に喉頭挙上の詳細な動きを計測できることが明らかになった。

小森 正博, 兵頭 政光. 超音波断層法とビデオ内視鏡検査の併用による嚥下機能の評価. 喉頭. 19巻1号. 2007

ちなみにこの実験ではリニア型を用いています。

2~3本しか喉頭の論文読んでいませんが、喉頭はリニア型が多いですね。

もうすこしここら辺が一般化してきて急性期での評価が変わるといいですよね。

おわりに

喉頭挙上について論文を紹介してきました。

嚥下の臨床ではすごく評価項目でいつも観察しています。

今回の論文は皆さんも、評価や考察するときに参考にしてもらえると思います。

最後に私見と感想ですが、舌骨との関係性を考えると意外と難しいことを感じました。

舌骨の挙上(上方と前方移動)に舌骨上筋群の活動に関与することは過去にも書きましたが、その途中で喉頭挙上が生じています。

その際には甲状舌骨筋が重要な働きをすると思いますが、舌骨が移動しながらも喉頭を引き上げるのでなかなか複雑です。

舌骨の動的安定性が補償されている必要があることになりますよね。

いやいや、単に舌骨が挙上するんだからそれに伴って喉頭が挙上するだけでしょ?って話かもしれませんが、私はそのようには思いません。

舌骨は骨と関節を持たないですし、筋のみに接合されているために不安定さがあると考えるからです。

一方の喉頭は下部は気管につながっているのでほっとけば安定性はあります。

単純に考えて、不安定な舌骨が安定している喉頭を積極的に持ち上げているとは考えにくいですよね。

喉頭も挙上する努力をしてるんだと思います。ただし、手をかけているのは不安定で動いている舌骨なのでそんな簡単ではないのだと思います。

この感想は知識がなくて印象の域なので、ここら辺の運動についてもう少し調べてみないといけないなと感じています。

少し調べてまた論文紹介したいですね。勉強不足なのでしっかり調べないといけませんね。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

引用:

兵頭 政光. 加齢に伴う嚥下機能の変化様式. 耳鼻咽喉科展望. 52巻5号. 2009

摂食嚥下障害の評価法2019, 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会, 2019, 2021.5.56閲覧

金子 功 嚥下における舌骨運動のX線学的解析, 日本耳鼻咽喉科学会会報, 95巻7号,1992

古川 浩三, 嚥下における喉頭運動のX線学的解析, 日本耳鼻咽喉科学会会報, 87巻2号,1984

小森 正博, 兵頭 政光. 超音波断層法とビデオ内視鏡検査の併用による嚥下機能の評価. 喉頭. 19巻1号. 2007

コメント