【論文紹介】発話時の舌圧に関して①

どーもー、おくららです。

今回は発話時の舌圧に関してです。

かなり昔の論文ですが、面白い論文でしたので紹介します。

はじめに

嚥下の臨床では舌圧の論文も多く研究も盛んにおこなわれていると思います。

ただ、日本語の発話の舌圧に関しての論文は少なくあまり見つけることができません(私だけ?)。

そんな中でも見つけた論文を紹介させてもらいます。

舌と口蓋接触に関してはEPGの記事を過去に書いてるのでそれも見てもらえると嬉しいです。

日本語語音発話時の口蓋に対する舌圧

概要

今回は『日本語語音発音時の口蓋に対する舌圧について』の紹介です。

この論文は1968年の論文なので今から50年以上前のものです。

簡単に方法を書くと、

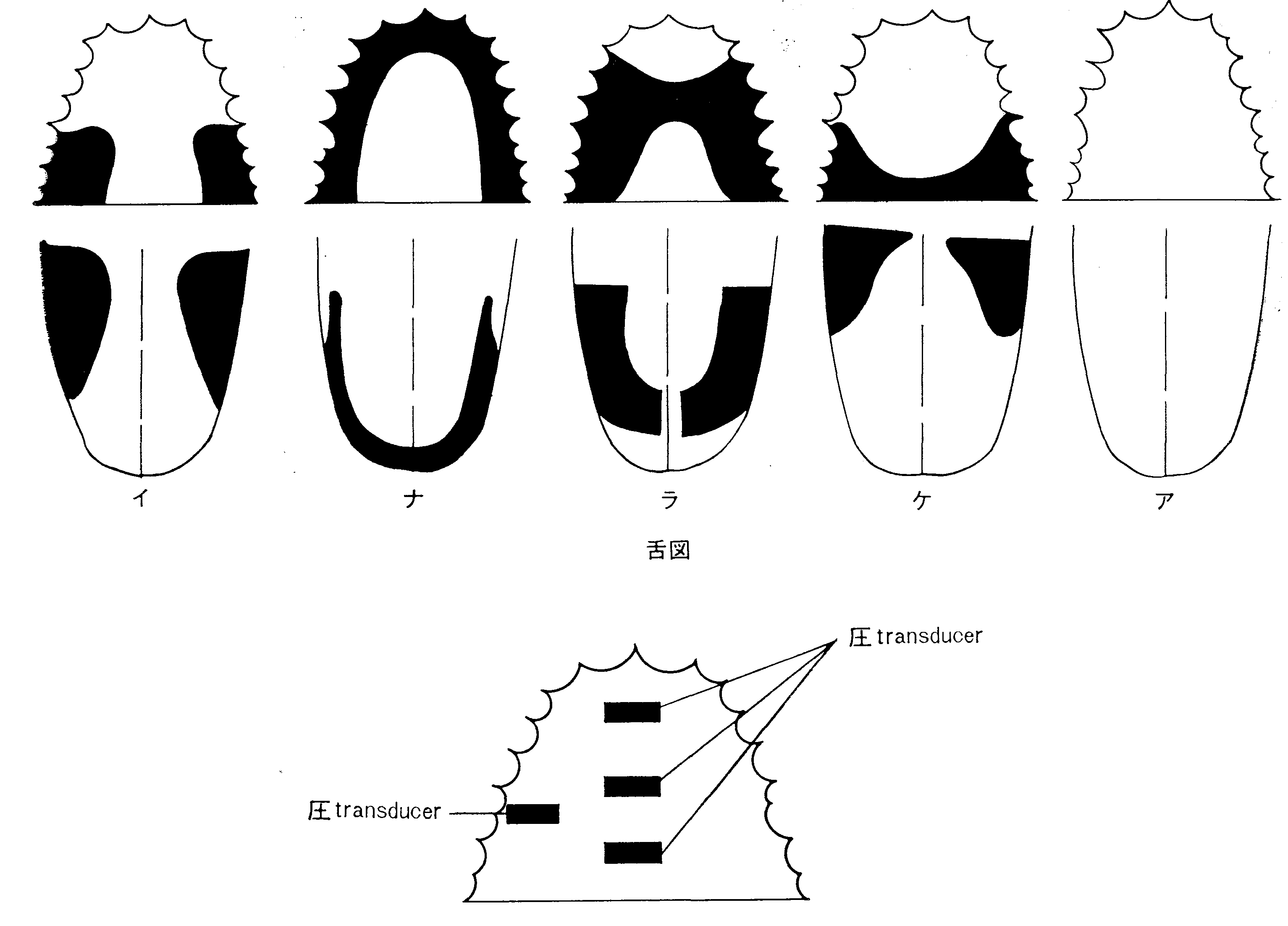

①口蓋図の作製

1. 口蓋の印象採得し、石膏模型を作成する

2. 石膏模型からレジン口蓋床を作成する

3. 口蓋床に墨汁を塗布し、各日本語音を発音させ口蓋図を描記する

②口蓋床における圧transducerの装着部位

口蓋図を参考にして口蓋床の各部位に圧transducerを装着する

島 保幸. 日本語語音発音時の口蓋に対する舌圧について. 日本口腔科学会雑誌. 17巻3号. 1968

これは静的パラトグラフィを用いて各語音の舌口蓋接触を確認し、それに合わせて圧センサーを装着させ動的パラトグラフィを作成するという方法ですね。

EPG好きの私にはたまらない方法です。ちなみに現在も、静的パラトグラフィの方法は用いられることがあります。墨汁でもできますが、ワセリンの上から粉を振って使用することもあります。

ちなみに創始したのは英人のJ.Oakley-Colesであるとされており、麦粉とアラビアゴムを混合したものを塗りつけて行ったそうです。

結果

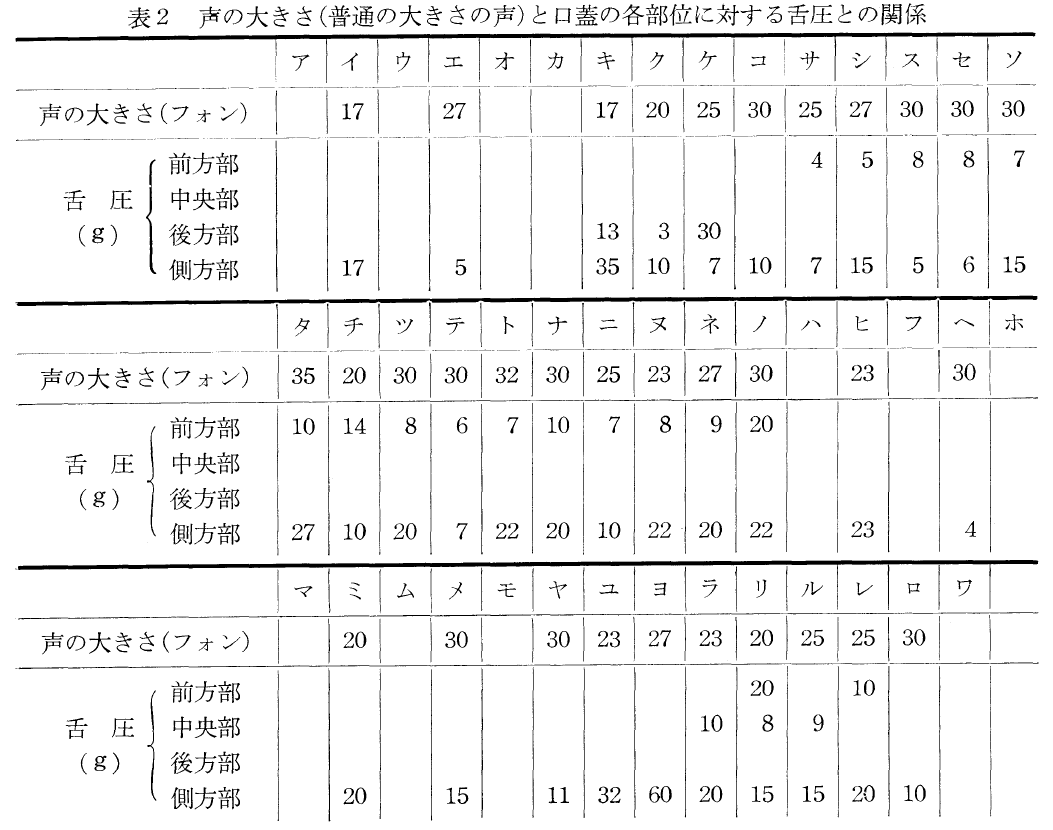

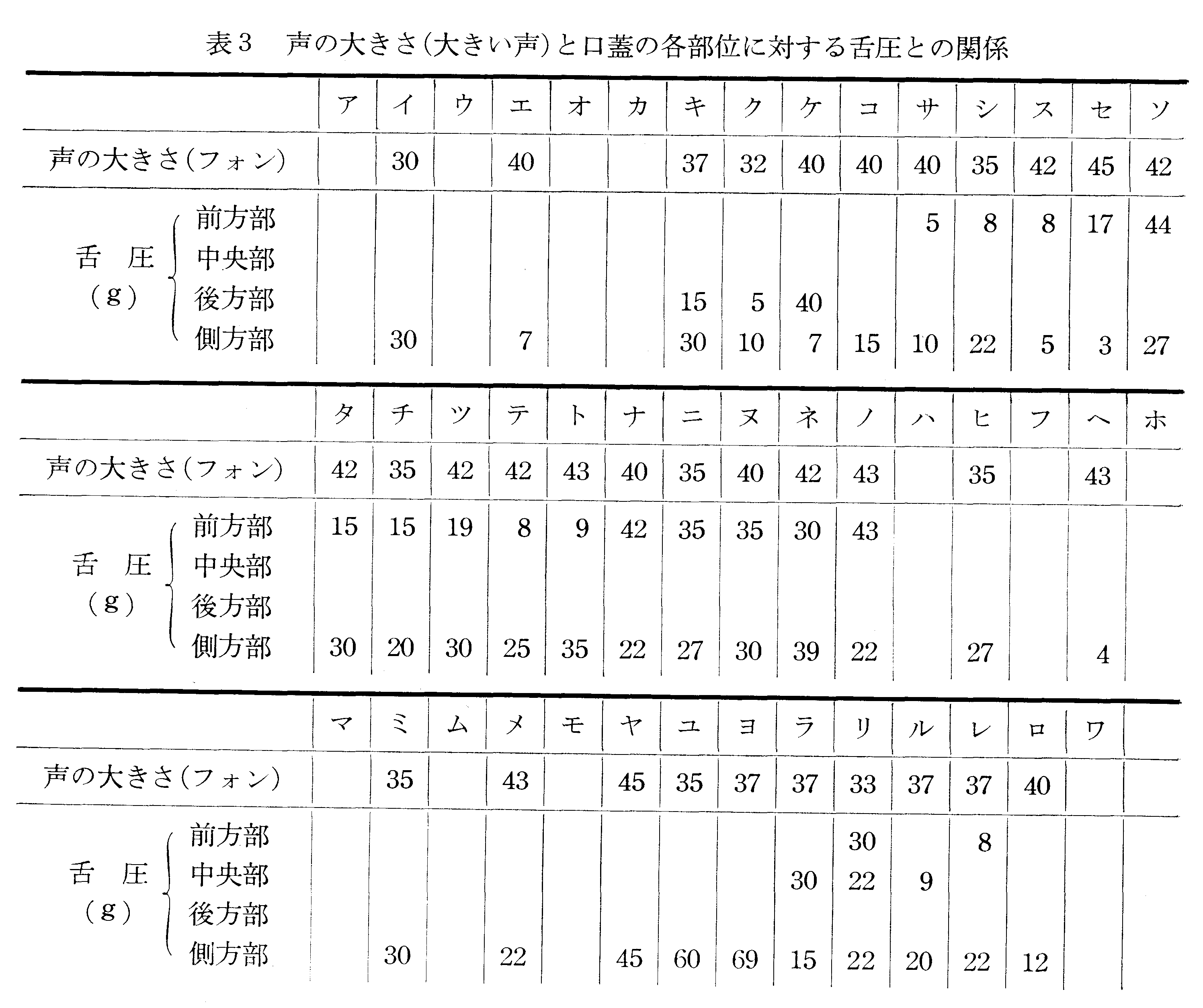

結果では各語音によって接触位置の違いと舌圧の違いが生じたことを表にまとめられています。

島 保幸. 日本語語音発音時の口蓋に対する舌圧について. 日本口腔科学会雑誌. 17巻3号. 1968

ここでは声量と舌口蓋接触の位置、舌圧についてまとめられていますが、語音によっては声量が大きいからといって舌圧が大きくなるとは限らないこと、小さくなるものもあることなどが書かれています。

大きな声で話すときには「や」「ゆ」「よ」の接近音が大きな声になると側方部の接触圧が強くなるのは不思議ですね。そして破裂音でも調音点付近(前方部)の舌圧はそれほど高くないようです。

おくららの感想

この論文で面白いのは

①声量によって舌圧が変化する点

②調音点としては接近音なので舌口蓋接触が少ないとされている日本語ヤ行が側方部では接触が強くなっている点

調音点ばかり注目が活きやすいですが、実は側方部の舌圧が変化しており、側面狭窄について考えなくてはいけないところは面白いですよね。

ただ、この論文の注意点は、1968年に技術で行われているということですね。

知識面では問題ないのだろうと思いますが、ハード面がどうしても最近の機器のほうが優れていると言わざるを得ません。大変参考にはなりますが、解釈には注意が必要ですね。

おわりに

今回は古いですが舌口蓋接触の舌圧について書かれている論文を紹介しました。

技術面で今も比較してよいのかはわかりませんが、知識は間違いなく高い水準でしょうから大変興味深い論文でした(指導が覚道先生ってことも驚きました。私の知っている覚道先生の親族かな?)。

この論文を読んで私はプロディと舌口蓋接触の関係をもう少し知らないといけない。

また、臨床の肌感覚では情動により発話速度が変化することがしばしば経験します(いわゆる、話に乗ってくると早口になる)。

エモーショナルな影響による発話プログラム自体の変化が大きいのでしょうが、プロソディにより構音動態が変化するかどうかについては一度考えなくてはいけないと考えています。

そういった視点が、構音訓練にも活きてきたらよいなと思います。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

コメント

2u3xtl