ラ行音の異音について考える

どーも、おくららです。

前回に引き続き日本語ラ行音についてです。

日本語ラ行音は変化の多い音ですので、もう少し深堀します。

はじめに

前回のラ行について書かれている論文を紹介しました。

ラ行音は複雑な音であり、語のどこにあるのか、前後に母音があるのかなど様々な条件で調音運動に変化が生じるます。

臨床で用いることの多い音ですが、取り扱いが難しい音でもあります。

今回はもう少し日本語ラ行音について深堀していきたいと思います。

はじめに伝えておくと、私はラ行音っぽく聞こえて、本人も周囲も困らなければ良いと思っています。

ただ、脳卒中の初期症状としてはラ行音の言いにくさの訴えは多いので調音動態を知り、介入することの必要性も強く感じています。

そんなつもりで読んでいただけれる幸いです。

結論から言うと『ラ行音の肝は、はじき音と破裂音を分けれるようになること』です。

なので、『ラ行音の取り扱いに悩んでいる人』におすすめです。

日本語ラ行音の特徴

前回の復習ですので、前回の記事を読んでくださっている方は飛ばしてもらって大丈夫です。

まずは、日本語ラ行音の基本的な確認です。

[ɾ] 有声・歯茎・はじき音

斎藤純男.日本語音声学入門.三省堂.p91.2014

母音間でははじき音の[ɾ]である。語頭とやかなで書いたときのの「っ」とその後では舌の歯茎への接触位置は[ɾ]と同じだが、接触の時間が長くはじくというより破裂に近くなる。

はじき音の特徴としては、瞬間的な閉鎖を作ることにあります。

瞬間的な閉鎖では『はじき音』、持続的な閉鎖では『破裂音』になります。

[ɾ]と[d]の違いってこと?って思うかもしれませんが厳密に言うと調音運動に違いがあります。いったんは上記のイメージで良いと思います。

日本語ラ行の異音

では、日本語ラ行音がどの様な音に変わるのか論文とともに探っていきましょう。

[d]有声歯茎破裂音

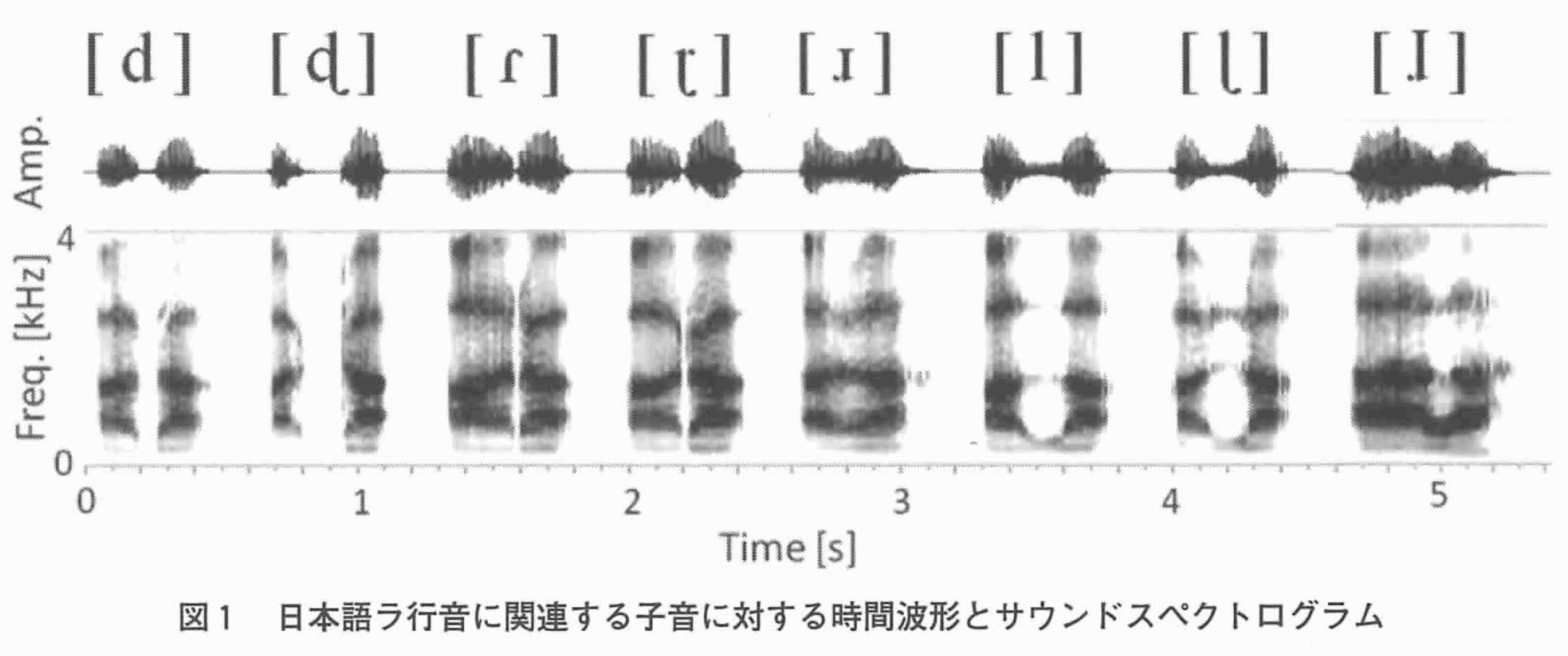

荒井隆行.構音獲得に潜む音響的側面を探る:日本語ラ行音を中心に.コミュニケーション障害学.31巻2014

[ɖ]有声そり舌破裂音

[ɾ]有声歯茎弾き音

[ɽ]有声そり舌弾き音

[l]有声歯茎側面接近音

[ɭ]有声そり舌側面接近音

[ɹ]有声歯茎接近音

[ɺ]有声歯茎側面弾き音

厳密に言うと[d]は異音ではないようです。論文内では各音の調音動態について解説もあります。

一回だけではわかりにくいかもしれませんが、よく読むとそれだけで勉強になります。

そして、自分の構音訓練を見直す機会になると思います。

顔面口腔器官の運動を行う際に、どのような運動を行うか想像してみて下さい。

ひょっとすると、[ɾ]の異音の類似運動を行っているかもしれません。さすがに、側面接近音や側面弾き音の類似運動は行っていないと思いますが…。

基礎訓練の中でラ行音の運動を再現できているのかその点を考慮する必要がありますね。

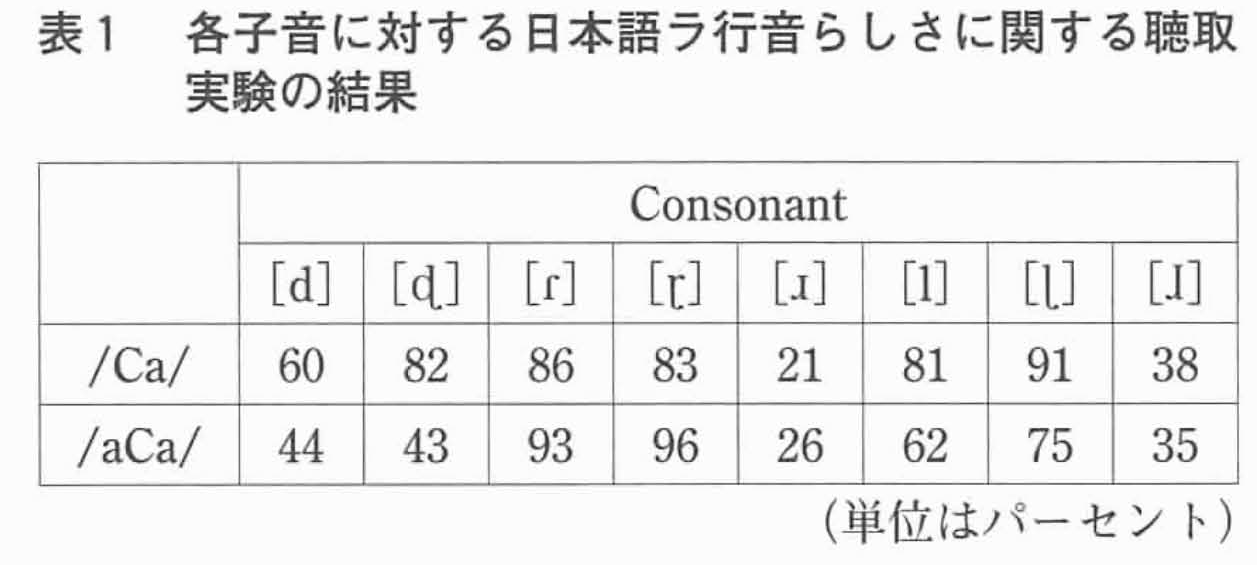

はじき音はVCVにおいて90%以上という高い値を示した。一方CVでも少しだけ値は下がったものの依然として80%以上となった。

荒井隆行.構音獲得に潜む音響的側面を探る:日本語ラ行音を中心に.コミュニケーション障害学.31巻2014

んで、聞こえ方の実験ですが、はじき音は語頭・語中ともにラ行音に聞こえるようです([ɺ]有声歯茎側面弾き音は置いておいてるんですね)。

破裂音では、語頭の場合には60%と80%と低くない数値であるのに、語中になると約40%と低下しています。破裂音は語頭ではラ行音と混同して聴取あるいは発話されやすいことになります。

はじき音と破裂音を言い分けは適切に伝えるうえで必要な要素であると言えそうですね。

はじき音の場合、主に語中に現れることが多く、短い閉鎖区間に伴ってインテンシティの短時間における落ち込みが特徴的である。破裂音は主に語頭や撥音の直後に観察され、閉鎖区間は長くなることもある。

荒井隆行.構音獲得に潜む音響的側面を探る:日本語ラ行音を中心に.コミュニケーション障害学.31巻2014

(略)

自然発話などの速い発話では/r/音そのものが脱落することもある。

この論文でも、閉鎖時間ははじき音では短く、破裂音では長いとまとめています。

また、発話速度によっては脱落することもあると述べておりますが、これは臨床での肌感覚と一致しますね。

まとめ

日本語ラ行音の異音について書かれている論文を紹介しました。

最初にも書きましたが、私はラ行音のように聞こえていて本人と周囲が困らなければ問題ないと思っています。

ただ、脳卒中の臨床においては、話しにくい訴えは少なくなく、ストレスを感じている方も多いです。

その方々に適切なリハビリを提供するためには調音動態を十分に理解する必要があります。

例えば、語頭では言えるが語中では言えない、単語では言えるが文では言えないなど様々な条件で言い難さが生じていると思います。

その時に、どのような異音(調音運動)になっているのかを判断し、基礎訓練を行っていく姿勢が必要になると思います。

また、オーバートレーニングにならないことも大切です。

はじき音と破裂音の違いとして閉鎖時間の違いがあります。

舌尖音だからといって、舌尖の挙上運動をただただ続けても効果が薄いし、舌圧のトレーニングだけではラ行音は難しいです。むしろ他の音になってしまう可能性もあります。

なぜなら破裂音のような運動になりやすいからですね。

適切にラ行音の類似運動を行わないとうまくリハビリが進まないです。実際の声を聴いてどんな運動を提供するか考えていきたいですね。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

引用:斎藤純男.日本語音声学入門.三省堂.p91.2014

荒井隆行.構音獲得に潜む音響的側面を探る:日本語ラ行音を中心に.コミュニケーション障害学.31巻2014

コメント

[…] […]