脳トレについて考える

よく(?)高次脳機能障害の患者さんに行っている脳トレについてです。

言語聴覚士が行う課題は十分に促通のための要素があります。

今回は課題自体に効果があるのかを論文を紹介して考えていきます。

脳トレとは?

脳トレで最も有名なのは、東北大学の川島隆太先生が監修を務め任天堂から発売された『脳を鍛える大人のDSトレーニング』だと思います。

ちなみに、ユーキャンの新語・流行語大賞にもトップテン入りしております(その年の大賞は『イナバウアー』と『品格』だったみたいです)。

川島先生は音読・計算を用いた認知トレーニングを用いた研究を多数発表しています。

音読や計算は、言語聴覚士の臨床で行うことがある課題だと思います。

課題を通じた様々な促通を行っているかと覆いますが、課題自体に効果があるのかについて脳トレに関して検討している論文を紹介し、私なりに考察します。

本日の記事は『認知トレーニングについて効果に知りたい人』におすすめです。

音読や単純な計算を行うと前頭葉の背外側前頭前野(DPCL)が賦活する。

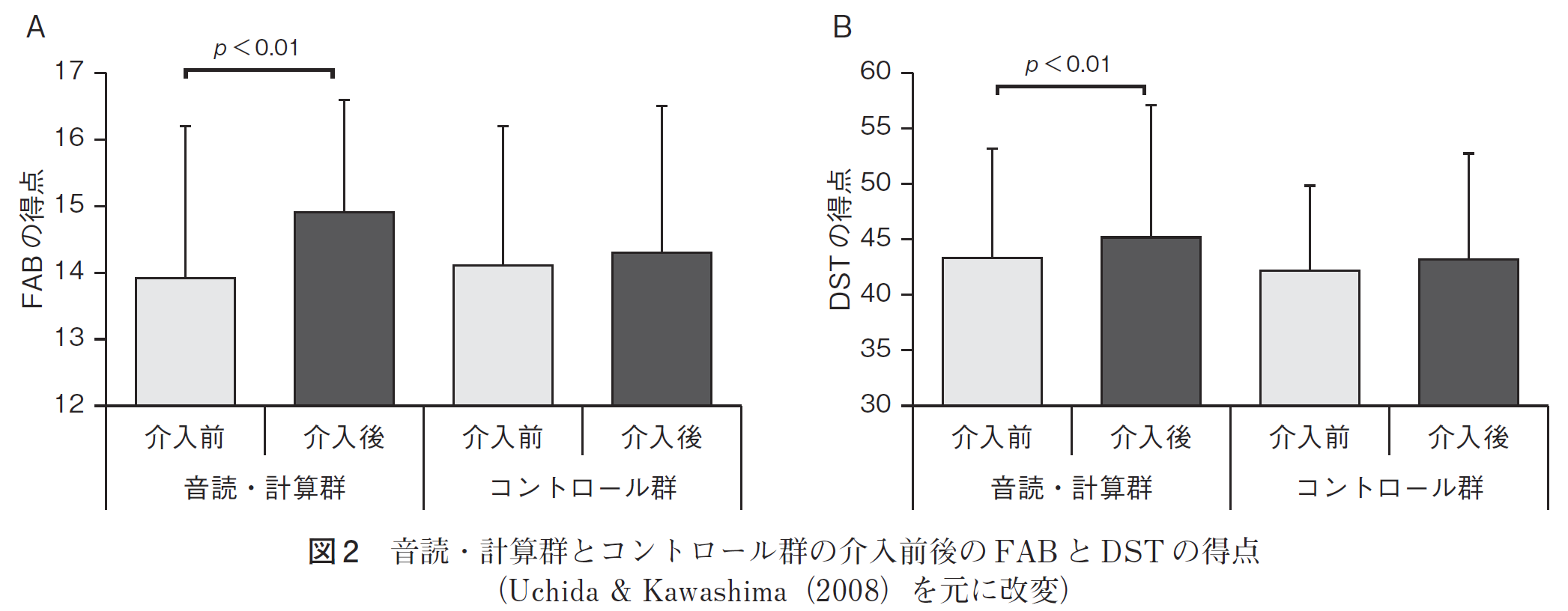

音読・計算群は15分程度の音読と計算を6か月実施した。コントロール群は6か月間特別なトレーニングを受けずに普段通りに生活を送った。(略)その結果、音読・計算群のFABとDSTの得点が向上した。

野内 類, 川島 隆太.脳トレゲームは認知機能を向上させることができるのか?.高次脳機能研究 (旧 失語症研究).34巻3号.2014

優位にFABとDSTで向上を認めているとのことですが、おそらく検査の点数自体は1~2点向上だと思います。それを臨床上でどのように判断するかは注意が必要ですね。

また、論文の中ではテトリスやドンキーコング、パックマンなどのゲームでも反応時間が向上するという海外の論文や、推論ゲームと記憶ゲームを行っても優位さは認めなたったとの報告のことも書かれています。

健康な高齢者を4週間DS脳トレを行う群と4週間テトリスを行う群に割り振った(略)4週間の介入前後に認知機能検査を実施した。脳トレ群の実行機能と処理速度の成績がテトリス群の成績よりも向上することが明らかになった。しかしながら、その他の認知機能に関しては、介入による変化が見られなかった。

野内 類, 川島 隆太.脳トレゲームは認知機能を向上させることができるのか?.高次脳機能研究 (旧 失語症研究).34巻3号.2014

この研究では、全般性認知機能(MMSE)と実行機能(FAB、TMT)注意(DS-F、DS-B)と処理速度(DST)で検査しており、その中で実行機能と処理速度の向上を認めたようです。

人数や点数などに関して書かれていないので、どこまで効果があるかは注意が必要だと思います。

ただ、向上したことは間違いないようなので課題自体に意味はあると考えてよいのだと思います。

bestとかbetterとかbadかでいえば、『betterでありbadではない』という判断だと私は思います。

こういった課題は賛否両論で、人によっては「意味がない」とはっきり言う先生もいらっしゃるかと思います。

ただ、意味がないというのは言い過ぎだということがこの論文からは言えるのではないでしょうか(対価に合わないとか効果が薄いといわれると言い返せません…)。

言語聴覚士の臨床でも音読や計算課題を行うことは少なくないと思います。

課題の選択の際にはどのような効果が期待できるのかを考え、どのように関わることでより促通できるのかを判断し課題を設定し関わる必要があります。

課題を選択するときにあまり批判的にならずに、しっかり機能を考えて関わることが大切ですね。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

引用:野内 類, 川島 隆太.脳トレゲームは認知機能を向上させることができるのか?.高次脳機能研究 (旧 失語症研究).34巻3号.2014

コメント