促音について考える

構音練習の時に促音を用いることは多いと思います。

促音を用いることで得られる効果などを考えてみました。

はじめに

皆さん構音練習を行う際に、どのような工夫をしていますか?

子音の調音点の違いや後続母音をどうするか等は重要であると思います。

加えて促音や撥音などの特殊拍の扱いに関して考えることも多いのではないでしょうか。

本日は特に促音について考えていきたいと思います。

結論から言うと『促音は構音運動を訓練する上に重要』だと言えます。

促音の特徴

では、本日も参考になる論文を紹介します。

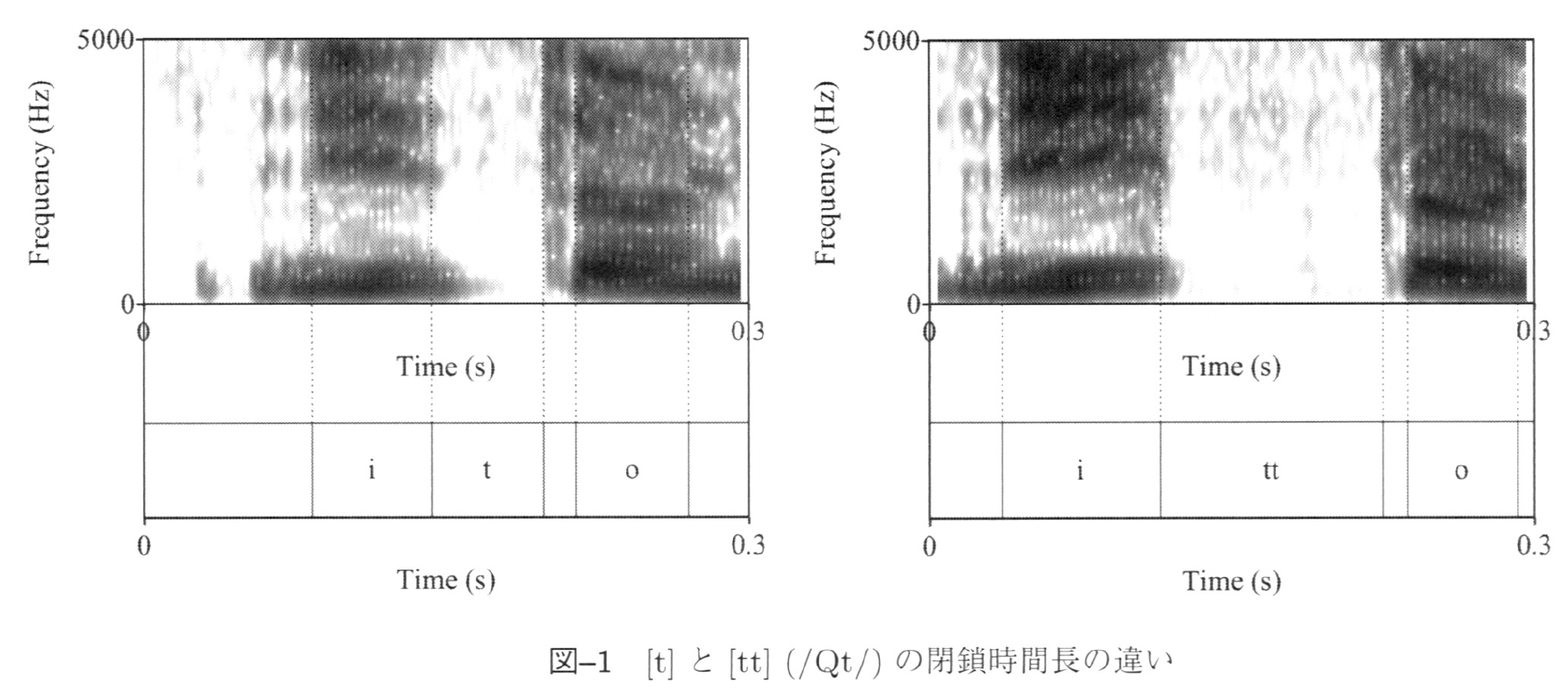

促音も撥音も子音の閉鎖持続時間が単音に比べて音響的に長い。

川原 繁人.日本語の特殊拍の音響と知覚 : 促音を中心として.日本音響学会誌.69巻4号.2013

普通の発話では、直前の母音とq(促音の部分)の境界で、後続の無声子音の持続部における調音姿勢がほぼととのえられる

促音の調音上の特徴について.高田 正治.国立国語研究所研究報告集.6巻1985

促音があることで持続時間が長くなること、そして直前の母音と子音の接合部ので調音姿勢がほぼととのえられるということは、

促音があることで後続の子音の構音の準備時間が長くなる

ということですね。これはエレクトロパラトグラフィでも認められます。

促音で後続子音の準備が出来ていることは高速で構音する舌運動の負担を考えても有利ですね。

構音訓練でどのように促音を考えるか

構音の歪みがあり明確な構音感覚を得られていない場合に、そのまま構音練習をしてもなかなかうまくいかないことが多いと思います。

構音練習を行う際に、促音を利用することで明瞭に構音可能となることが度々経験します。

広母音を後続母音にする場合には、大きな動きで挙上を持続することの練習になる可能性があります。

狭母音を利用する場合には、前後の母音を狭母音し歯茎音や後部歯茎音の構音を行うことで、舌縁の挙上を維持しながら、舌尖の強調された挙上などの練習にも用いることが出来る可能性があります。

もちろん一例ですので、確実にうまくいくものではありませんが、促音を利用することで構音練習の幅が拡がることは間違いありません。

構音練習を行う際には、いろいろなことを配慮して設定すると思います。

その中の一つに促音を入れることで効果を上げるヒントになるかもしれません。

是非明日からの構音練習に採用してみてはいかがでしょうか。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

引用:促音の調音上の特徴について.高田 正治.国立国語研究所研究報告集.6巻1985

川原 繁人.日本語の特殊拍の音響と知覚 : 促音を中心として.日本音響学会誌.69巻4号.2013

コメント

撥音はどのように用いられているかお聞きしたいです。

コメントありがとうございます。

今日か明日に撥音のことを掲載する予定ですので是非読んでいただきコメントいただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

おくらら

返信ありがとうございます。私も促音は同じように考え訓練時に用いていたので、撥音はどのように考え用いているかお聞きしたかったので質問させていただきました。ブログ楽しみにしています。

[…] 促音の話はこちらから […]