失語症の認知神経心理学的モデルについて考える

失語症の評価や考察を行う上で認知神経心理学的モデルを皆さん利用していると思います。私も2年目の時に横浜の夏期講習会で小嶋のモデルを見た時は衝撃を受けました。ちょうど小嶋先生の論文があったのでそれに対して今日は考えます。

失語症のリハビリに必要なものの一つ

多くの失語症臨床では、SLTAやWAB失語症検査、SALAを行い各モダリティの機能を量的にも質的にも評価すると思います。『どうしてこの課題ができないんだろう』と考えるときに皆さん認知神経心理学的モデルを利用していると思います。

SALAの場合にはロゴジェンモデルで評価する人が多いのではないかと思いますが、SLTAやWABでは小嶋先生の認知神経心理学的モデルを用いることも多いのではないでしょうか。

そこで昨日の保続につづき失語症の介入方法について考えていきます。

昨日の保続がまだな方は是非こちらからご一読ください。

ロゴジェンモデル

ひょっとしたら今の若い言語聴覚士の先生の中にはロゴジェンモデルを知らない人もいるのではないでしょうか。肌感覚としては小嶋先生のモデルは皆さん知っていても、ロゴジェンモデルは知らなさそうな人が多い印象です(それって小嶋先生すごいですよね)。

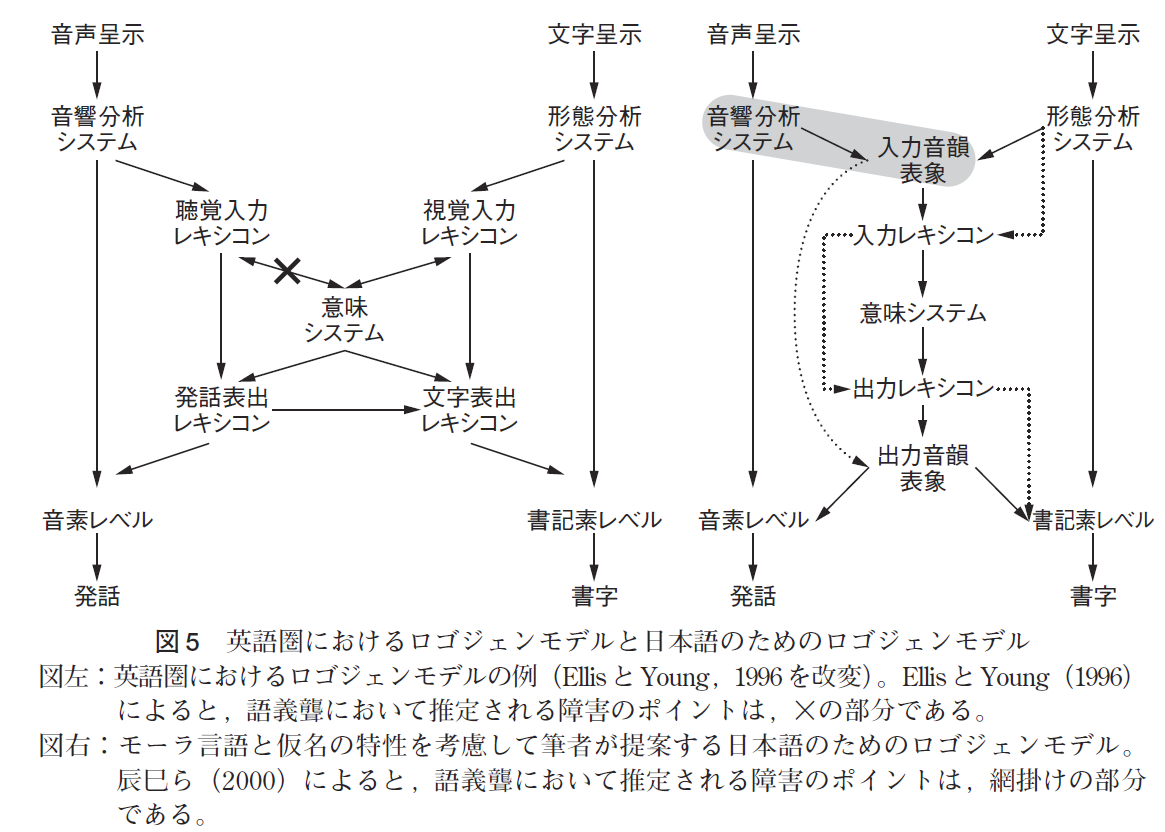

引用できるロゴジェンモデルの図が見つからなかったので、小嶋先生の論文から図を引用してみてみましょう。

日本語の場合、音声でも文字でも、単語をモーラ単位で提示することが可能であるので、両経路からアクセスすることが可能な入力音韻表象を1つ設定すればよく、レキシコンも2つ用意する必要はない。

小嶋 知幸.聴覚的言語理解の情報処理過程と障害メカニズム.高次脳機能研究 (旧 失語症研究)31巻2号.2011

SALAや参考書に書かれているものはもう少しボックスとルートが多いと思います。その当時から日本語では異なり、部分的には必要ないという話は聞きながら学んだので今頃になってすっきりしています。この論文では誌面の関係上割愛しているだと思います。

当時の僕はこのモデルを用いて喚語困難や錯語がどのボックスやルートの問題かを考察していました。

例えば…

『聴覚的理解』:聴覚的音韻分析→音韻入力レキシコン→意味システム

『復唱』:聴覚的音韻分析→音韻入力レキシコン→意味システム→音韻出力レキシコン→音韻出力配列→発話

『呼称』:意味システム→音韻出力レキシコン→音韻出力配列→発話

などを通ります。

検査結果からどのボックスとルートに問題があるのかを考察し訓練で促通することを行っています。

小嶋先生のモデルをご存じであれば名称の違いはあれどやってることは同じようなことだということがわかると思います。

小嶋先生の認知神経心理学的モデル

こちらの方が皆さん馴染みがあるのではないでしょうか。

詳細は参考書をみてもらうしかないですが、小嶋先生は論文も出しているのでそちらから引用してみます。

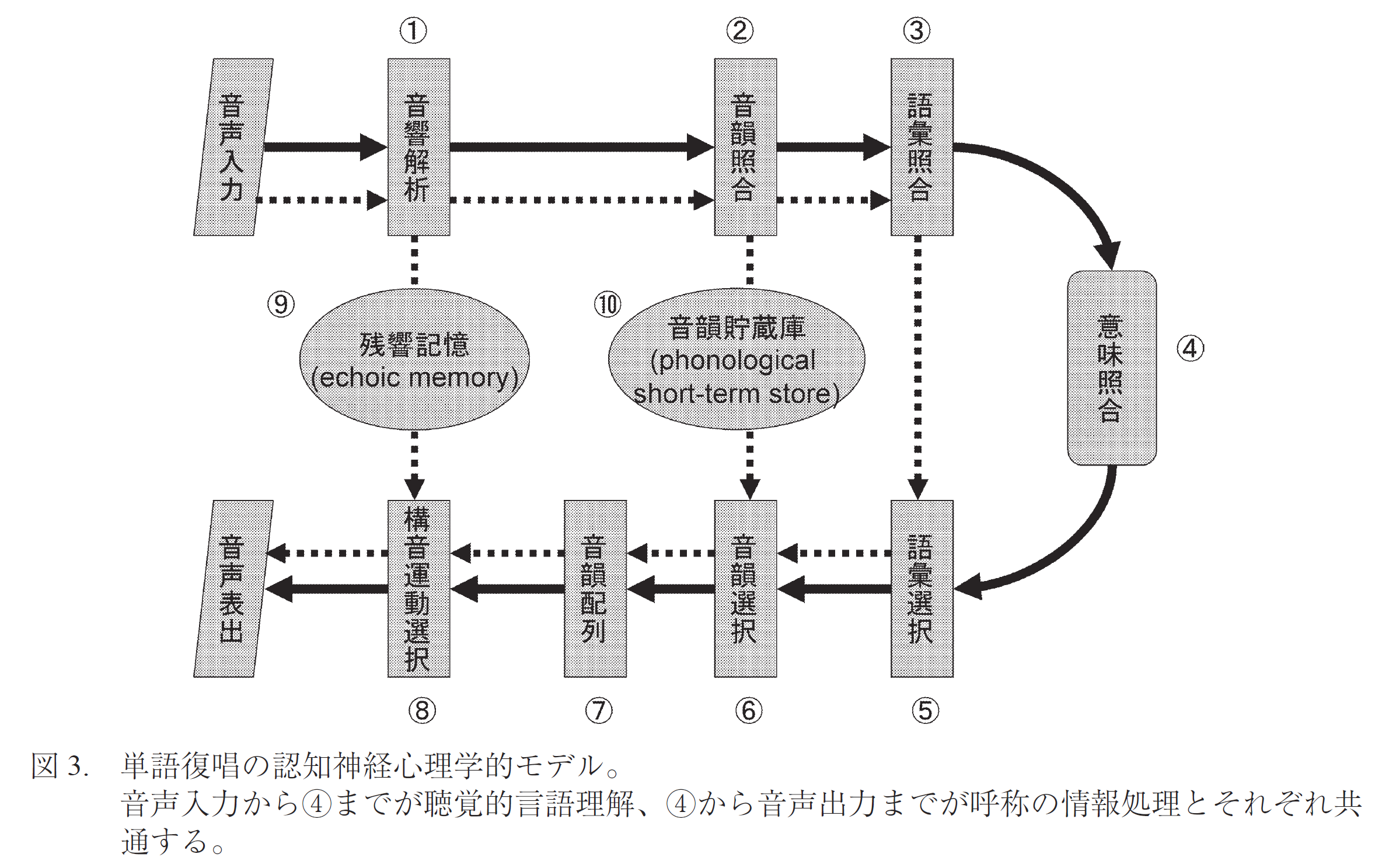

この復唱の認り神経心理学的モデルから、復唱には、少なくとも単語水準の口頭言語のすべてのモダリティが含まれていることが見て取れる。

小嶋 知幸.失語症セラピーにおける認知神経心理学的アプローチについて.認知神経科学.11巻1号.2009

参考書をお持ちの方はもう少し文字入力などもあるモデルで理解しているかと思います。論文が復唱についてなのでそのようになっていると思います。ちなみに、①~⑨の数字が図に書いてありますが、各過程の症状や病巣、評価・診断、リハビリテーション介入について論文内には書かれています。参考書にも詳しく書いてありますが、これを見るだけでも勉強になります。

おくららが臨床で思うこと…

論文にもありますが、復唱からかなり多くの情報が得られることは臨床でも感じます。

臨床では意味性の復唱か非意味性の復唱かを判断する必要があります。反響言語ほどではなくとも意味を伴わない復唱を失語症患者が行うことは度々あります。特に超皮質性失語の場合には、後者の傾向が強くあるので参考になります。

呼吸-発声の水準から難しくブローカ失語だろと思った患者が急に復唱が出来るようになったことを経験しました。時期をみてSLTAを取り直し、動作説明の際のヒント語正答などから超皮質性運動失語と判断したこともあります。

音の歪みが生じる症例の場合の復唱も重要であり、ブローカ失語と伝導失語には差があるように感じます。音の接近行為の有無が顕著な伝導失語も経験したことがありますし、音移行の問題などが強いブローカ失語は多いように感じます。

ウェルニッケ失語の場合にも音韻入力の問題を抱えている場合には難しいことが多く、モーラ数が合わないこともしばしばあります。理解が低下している場合でも超皮質性感覚失語は正確なモーラ数で復唱するのでここで判断できることもあります。

このように復唱から判断できることが多くあると思います。日常コミュニケーションの多くが音声言語で行われていることを考えても、評価する際に非常に重要なモダリティであると言えます。

そもそも、失語症とみるやいなやSLTAをとる風潮は僕が好きではありません。もちろん自分も行いますが、まずはスクリーニングなどを十分に自分で考えて各モダリティを実施しSLTAを行う姿勢を大切にしてほしいと常に思います。検査するだけして訓練に十分に反映させることも出来ず、訓練経過から考察できないなら検査の必要性を見直すことも必要だと思います。

かなり過激なことを書きましたが、それぐらい日ごろの臨床を大切にして失語症臨床に臨んでほしいと感じます。かくして僕も未熟ですので今後も精進していきたいと思います。

ページ下部にロゴジェンモデルと小嶋先生の書籍を紹介しておきます。

是非リハビリ室に一冊用意すると良いと思います。

これからも色々な視点から考えていきたいですね。

皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。

引用:小嶋 知幸.聴覚的言語理解の情報処理過程と障害メカニズム.高次脳機能研究 (旧 失語症研究)31巻2号.2011

小嶋 知幸.失語症セラピーにおける認知神経心理学的アプローチについて.認知神経科学.11巻1号.2009

コメント

[…] […]

[…] […]

最近はChatGPTや生成AI等で人工知能の普及がアルゴリズム革命の衝撃といってブームとなっていますよね。ニュートンやアインシュタインの理論駆動型を打ち壊して、データ駆動型の世界を切り開いているという。当然ながらこのアルゴリズムにんげんの考えることを模擬するのだがら、当然哲学にも影響を与えるし、中国の文化大革命のようなイデオロギーにも影響を及ぼす。さらにはこの人工知能にはブラックボックス問題という数学的に分解してもなぜそうなったのか分からないという問題が存在している。そんな中、単純な問題であれば分解できるとした「材料物理数学再武装」というものが以前より脚光を浴びてきた。これは非線形関数の造形方法とはどういうことかという問題を大局的にとらえ、たとえば経済学で主張されている国富論の神の見えざる手というものが2つの関数の結合を行う行為で、関数接合論と呼ばれ、それの高次的状態がニューラルネットワークをはじめとするAI研究の最前線につながっているとするものだ。この関数接合論は経営学ではKPI競合モデルとも呼ばれ、様々な分野へその思想が波及してきている。この新たな哲学の胎動は「哲学」だけあってあらゆるものの根本を揺さぶり始めている。こういうのも多神教的発想なのでは。